リビングに隣接するバルコニーにウッドデッキを施工しました。

「間取りの解説記事」では、ウッドデッキをご希望の方はご相談下さい・・・としておりましたが、、施工しました。

このスペースをデッキにするかどうかは住む人の自由だし、デッキを施工しようと思えば後からでもできる。

そう思って当初はオプション扱いとしておりました。

しかし、このスペースの魅力をフルに引き出すには、やはりデッキを施工してこそ。

設計趣旨を考えるとやらない選択はないのではないかと。そう思い始めました。

土地に関する解説記事でも触れましたが、土地の購入を検討しながら描いたラフプラン上でこのデッキスペースが出来上がった時、このスペースにかなり魅力を感じました。

そもそも「この家を建てたい」と思ったきっかけとなるスペースな訳ですし、やはりデッキを完成させた状態を見てみたいという気持ちが強かった訳で、同時にその写真を残しておきたいと思ったのです。

そのような個人的な動機によるものですし、販売価格を決定し発表した後でありますから価格据え置きです。

↑ 試しにキャンプ道具を配置してみましたが、3人くらいのレイアウトならデッキスペースの半分もあれば配置できてしまいます。右側の壁には照明・水道・電源があります。キッチンが近いので、食器や調理器具は普段使いのものと兼用できるお手軽デイキャンプが実現できます。

自分なら、子供が遊んだりキャンプができるスペースを残しつつ、植物を育てます。

このスペースはかなり広いです。

幅約4.1m、奥行き約2.5m。お部屋で言うと約7帖の広さがあります。

デッキを施工した事により乗り越える段差が少なくなりリビングと行き来しやすくなりました。

また、水勾配が解消され床が水平になった事で「過ごす」使い方がより快適にできるようになりました。

囲まれ感があって落ち着けるスペースにするため、手すり壁を高めに立ち上げています。

個人的には・・・子供も大人も遊べる第二のリビングとしてのスペース。

これがいちばんしっくりきます。

我が家にも似たようなスペースがありますが、これより全然小さなスペースです。

植物を育てたいという気持ちもありますが、そうするとデイキャンプ的な事や子供が水あそびするスペースが残りませんので簡単なアウトドア家具を置いてあるだけの状態です。

これだけの広さがあればどっちも叶えられます。

自分なら・・・

このお庭は幅方向(東西方向)にかなり寸法的な余裕がありますので、東側と西側にプランターを配置したいです。

そうすると、LDKどこからでも外を見れば植物が視界に入り、景観がすごく良くなりそうです。

そして、デッキの中央に遊び場としてスペースを開けておく事ができます。

子供が遊ぶ時に日差しを遮る事ができるようにしておきたいので、タープを引っ掛けるフックを取り付けます。

良いですね。うらやましいスペースです。

↑ 3階のバルコニーから見た感じ。

こうやって上から見てみると、6人くらいなら余裕を持って過ごせそうです。

上限8人といったところでしょう。

東側にはまだスペースが残っています。

子供のプールくらいは併設できそうですね。

デッキ材は非常に耐久性の高いハードウッド材(イタウバ)を使用しています。

見た目も質感が高く滑らかです。

徐々にシルバーグレー色に変色してゆきますが、その頃の雰囲気もまた素敵ですよ。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

↑ 鶴里駅北の家 現地写真 寝室側から書斎を見る。

デスクの上に不快な影が落ちない照明器具。

ワークスペースの機能性を考える上で、ひかりの質はとても重要です。

ここで採用しているのは「スリムライン照明」と呼ばれる器具ですが、これがとても優秀なのです。

本棚の下に取り付けられている横長の照明器具です。

まず、デスクの上のどの場所で作業をしていても、手元に不快な影が落ちません。

光源が横に長いので、手元に対し全方向から光が当たるのです。

まさに、作業の為のひかり。ストレスが全くありません。

デスクの上に照明器具を置く必要がなく、スペースをより広く活用できます。

このスリムライン照明の良いところは、ひかりの質だけではありません。

棚下に取り付けられている為照明器具を置く必要がなく、デスクの上を広く無駄なく使えるようになるのです。

点灯する時は壁スイッチを使います。

写真ではわかりづらいですが、壁スイッチにはスリムライン照明の他に、もう1系統スイッチがあります。

これは、天井のダウンライトのスイッチです。

天井のダウンライトは書斎全般を照らす役割で、スリムライン照明は手元を照らす作業灯です。

造り付けのデスクなのでスペースに無駄がない。

壁の端から端までぴったり納まるのが造り付けの良いところ。

見た目が美しいだけでなく、無駄がない設計ができるのです。

デスクの周囲に隙間ができないので、デスクから物やゴミが床に落ちたりする事もなく、ストレスの少ない作業環境を実現できます。

上部空間に本棚を造り付け、コンパクトなスペースの中に機能的な収納を凝縮しました。

ワークスペースとしての機能性を考える上で、欲しい時に欲しい物に手が届き、どこに何があるのか把握しやすい事も重要です。

本棚の寸法は、一般的な本はもちろん、ファイルやファイルボックスが収納できる寸法で計画されていますが、作業中に視線を少し上に上げるだけでそれらの背表紙が一覧でき、何がどこにあるのかすぐわかります。

本棚の下の段は座りながらでも手が届く高さに計画されており、目当てのものをすぐに取る事ができます。

デスクの奥行きは約60cm確保していますから、デスク下にはたいていのキャビネットが納まります。

デスク下のキャビネットと本棚下段、この2つは座ったまま手が届く収納の最もおいしいところ。

この2つのスペースを有効に活用する事で、機能的なワークスペースを構築できると思います。

足元とデスク上にコンセント。

様々な使い方に対応できるよう、デスク上はもちろん、足元にもコンセントを設置しています。

足元には有線LANのポートがあります。

デスク下にPC本体を置くパターンならそれでOKですが、デスク上でノートPCや一体型PCを使用する場合には天板に配線穴を開ける必要があります。

配線穴が必要であれば穴あけ致します。

趣味のスペースや家事スペースとしても活用可能。

使わなくなったら収納に簡単にリニューアルできます。

「鶴里駅北の家」は、1階にお洗濯物を干せます。

アイロンをかけるスペースとして使っても便利だと思います。

趣味のスペースとしての活用はもちろんですが、使わなくなった場合はクローゼットにリニューアルする事ができます。

割と簡単なリフォームで可能です。

モニターインターホン子機を置くニッチがあります。

扉の横あたりに写っている「くぼみ」は、インターホンの子機を置くニッチです。

ここで来客の対応をする事ができます。

就寝のスペースとカーテンで区切る事も。

この写真の奥に見えるのが就寝スペース。

使い方や使う時間によっては、就寝するスペースと区切れたほうが良い事もあるでしょう。

寝室の中にある書斎とはいえ、就寝スペースとは簡単に区切れる間取り・位置関係になっています。

カーテンで区切るのが最も簡単ですが、やろうと思えば扉をつけてしまう事も可能です。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

↑ 鶴里駅北の家 現地写真 リビングからダイニング方面を見る。

鶴里駅北の家、現地はただいま外構工事中です。

室内は先週クリーニングが完了し、今週電気が開通。

写真が撮れる状態になったので、テーブル・椅子・照明器具を持ち込み、少しだけ撮影しました。

その写真を通してお伝えしたい事をいくつか書きます。

改めて、ほんとうに明るいLDKです。

ご覧の通り、LDKの南面には3つの窓が配置されており、リビング・ダイニング・キッチンすべてが窓際。

何度も書いてますが、ほんとうに陽当たりが良く気持ちの良いリビングです。

これは、「鶴里駅北の家」の大きな特徴ですから、完成内覧会の確認ポイント筆頭です。

リビングの木張り天井

天然素材・無垢の床材は好きですが、「誰にとっても使いやすい普遍的で汎用性の高い間取りと家」をモットーに家づくりをしている身としては、それをしかも分譲住宅に採用するのはかなり抵抗があります。

しかし、天井なら・・・

直接触れる箇所じゃないので傷や汚れがつきづらい。

直射日光も当たらず日焼けによる色むらも起こりづらい。

水が掛かる事による痛みもない。

・・・と、一気に扱いやすくなり、お手軽に天然素材の高い質感を室内空間に取り入れる事ができます。

最初は実験的に取り入れておりましたが、お客さまからの評判がすごく良い仕様で、最近は多くの物件で採用しています。。

オーク材を使用しています。

リビングに隣接したお庭のように使えるバルコニー

LDKとバルコニーの位置関係もこの写真からよくわかると思います。

リビングとダイニング、それぞれの窓から出入りできるようになっています。

このバルコニーについては、もう少しフォーカスした写真を撮ろうと計画しています。

居心地の良い空間のための照明器具選び

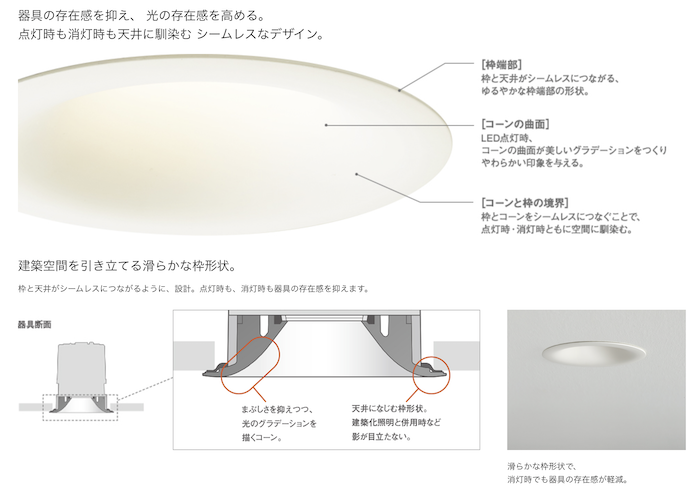

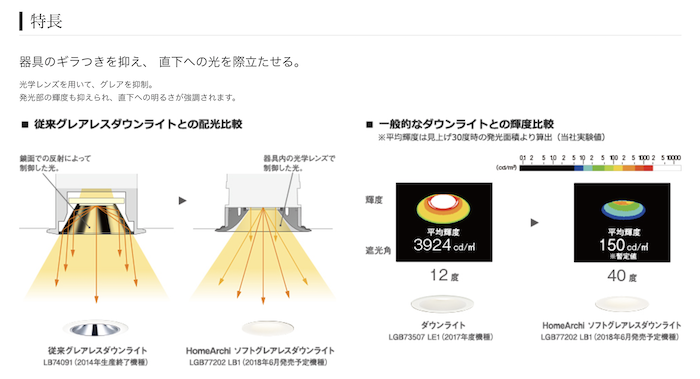

ひとつの家で10種類以上のダウンライトを使い分けていますが、その中でもリビングとダイニングに採用しているダウンライトは少し特殊なものです。

「ソフトグレアレス広角」と呼ばれるダウンライトですが、これはつまり、「周囲に不快な眩しさを感じさせず、しかし、より広く空間を照らすあかり」です。

くつろぎの時間を過ごすリビングには、発光部が丸見えの煌々と輝く眩しいダウンライトは似合いません。

不快な眩しさをカットしつつ、空間をしっかり明るく照らす事ができる非常にありがたいダウンライトです。

陰影が強くなりすぎない自然なひかり、というのもお気に入りポイント。

器具が小さく、枠の存在感が薄いデザインである事も採用の大きな理由です。

ただ、値段は一般的なダウンライトの約3倍・・。

しかし、居心地の良い場所を造るのに「光」はとても重要な要素ですので、「安ければ良い」訳はありません。

地味なポイントですが、内覧会では少し気にして見て下さい。

パナソニックさんより画像をお借りしました。当社が採用しているのは、パナソニック製「HomeArchi LGD1030LLB1」

↑ 鶴里駅北の家 現地写真 ダイニングテーブルまわり

ダイニングテーブルの延長として使えるニッチ収納

キッチンカウンター内部にカウンター収納を造作しています。

この高さは約72cm。

一般的なダイニングテーブルの高さに合わせて造っています。

テーブルの延長として、食事中に近くに置いておきたいものを配置して使って下さい。

ティッシュボックスや子供のおしり拭き、調味料類が定番でしょう。

それらがテーブルの上に置きっぱなしにならず、すぐ手が届く位置に常時スタンバイできます。

テーブルの上もより広く使えるようになるでしょう。

写真では見えませんが、この収納内にはコンセントも設置されています。

卓上でホットプレートを使う時、足元に電源コードを這わせる必要がなく、安全に使えます。

リビング・ダイニング側からキッチンの手元が隠れる仕様

キッチンには必ず立ち上がりを作ります。

立ち上がりの高さは、キッチン天板より20cmの高さ。

水切りカゴをはじめ、キッチン天板の上に置かれた様々な物が隠れる高さです。

それによって、キッチンがどんな状態でも、リビング・ダイニング側からはすっきり見えます。

同時に、配膳カウンターの高さが床より105cmとなり、小さな子供の手が届きにいくい高さになります。

ダイニングテーブル側に設けたカウンター収納も、この立ち上がりを設ける事で造る事ができています。

キッチンまわりの設計・仕様については、詳しく記事にまとめていますのでそちらもご覧下さい。

食器を座ったままスムーズに上げ下げできる配膳カウンター

やかんが乗ってるカウンターです。

お鍋や盛り付け用の食器を一時的に置いておく場所として、また、配膳カウンターとして機能する奥行きを確保して設計しています。

ペンダント型照明を設置できるダイニングルーム

照明器具が大好きなのでどんどん増えます。

家の中で模様替えをしたり、現場に持って行ったり入れ替えたり。

自分はそのように楽しんでいますが、そんな人は少数派でしょう。

しかし、、ダイニングルームにはシーリングライトじゃなくペンダントライトを使いたいと思っている人、きっと多いはず・・。

そうでなくても、生活の中でその良さに気づいてもらえるはず・・。

テーブルの配置について。

この間取りにおいては、ダイニングテーブルをキッチンカウンターの壁に接して配置するのか、離して配置するのか、お好みがあると思います。

使ってみて決める・・というのも全然ありだと思います。

むしろそれが良いと思いますし、この仕組みを取り入れた甲斐があったというものです。

そのようなテーブル配置の変更に対して、照明器具の配置も容易に変更できるようになっています。

詳しくはこちらの記事もご覧下さい。

関連記事:ダイニングにはペンダントライトを設置できるように。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

前の記事「品質に対する価値観と取り組み1 〜 住宅性能表示制度を使わない理由 〜」の続きです。

今の住宅はほとんどの材料が精度が高く性能が均一な工業製品です。

しかし、材料を使いそれを施工するのは人間です。

年齢も経験も異なるたくさんの職人さんが1つの家を手造りで造ります。

人間ですから、ミスや忘れなどのエラーが発生する可能性を否定する事はできません。

最も精度にバラツキが生じるのは施工なのです。

施工の精度を高める事が、住宅の品質を高める事に繋がると考えています。

とにかく検査を徹底する。

住宅がそのような性質の商品である事を前提にすると、品質を高める為には、また、品質をより均一なものとする為には、検査を徹底するしかない・・というのが結論です。

結局のところ、高品質な家は高品質な施工を積み重ねる事でしか実現できないのです。

魔法のような工法や材料はありません。

ミキプランニングが家を造る時に力を入れているのが施工品質とそれを向上させる為の検査です。

では、どんな検査をしているのか。それをご説明する前に、住宅における一般的な検査についてお話しします。

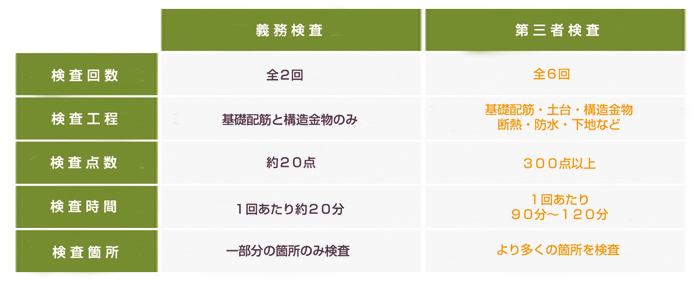

あまりにも不十分な義務検査

どんな家でも検査を受けています。住宅には義務付けられている検査があるからです。

ひとつは、建築基準法に基づく建築確認検査機関による中間検査。

「構造金物」が検査の対象です。

もうひとつは、住宅瑕疵担保責任保険の検査。

新築住宅の売主は、構造の欠陥や雨漏りなどが起こった場合、引き渡しから10年間補償する義務があります。

その補償が10年間確実に行われる為の手段を講じなければいけません。

その方法が「瑕疵担保責任保険への加入」です。

もうひとつ、「供託金の供託」という方法もあるのですが、ほとんどの会社が「瑕疵担保責任保険への加入」を選択しています。

受けない方法もありますが、ほぼ「義務」と言って過言ではないほとんどの建物で受けられている検査です。

「基礎の鉄筋」と「構造金物」が検査の対象です。

どちらの検査にも共通する事。

それは、1回あたり約20分の簡易的な検査だという事。

20分の検査では建物を広く検査する事はできません。

検査されるのは一部分の箇所のみです。

その内容は、義務の検査だけに、義務的な検査という言葉がぴったりです。

そもそもこれらは、建物の品質を向上させる事を目的とした検査ではないのです。

もうひとつの共通点は、肝心の工程が検査されない事。

それは、「防水工事」と「断熱工事」です。

詳しくは後ほど書きますが、建物の品質を向上させる事を目的とした検査であれば、「防水」と「断熱」を検査しない事はあり得ません。

次は、ミキプランニングが採用している任意の検査では義務の検査とどう違うのか・・という事をお話しします。

1工程あたり90分〜120分の時間をかけて検査する。

ミキプランニングがお願いしている施工検査会社では、1回の検査につき90分〜120分かけてより広い範囲を検査します。

それが検査をお願いしている大きな理由のひとつです。

20分では、広い範囲を検査する事はできません。

どうしても一部分を抽出したスポット的な検査になってしまいます。

正確な動作を繰り返すロボットが造る家なら、ある一部分が正確に出来ていれば他の箇所もOKという判断もできるでしょう。

しかし、造っているのは人間です。

こちらがOKでもあちらがNGという可能性をどうして排除できるでしょうか。

その可能性がある事を前提として品質管理を考えるのなら、より広い範囲を検査できる体制でなければいけないし、より広い範囲を検査する事が品質の向上に結びつきます。

義務検査が品質の向上を目的とした検査ではないとはいえ、ほんのごく一部分を抜き出して検査するという方式は、本来住宅のような人の手で造られる商品には不向きだと思うのです。

住宅の品質において、防水と断熱の検査がいかに重要か。

ミキプランニングが外部の施工検査会社に任意で検査をお願いしているもうひとつの理由は、「断熱と防水の検査を充実する為」です。

木造住宅の品質や耐久性を考える上で、「木材が乾燥している状態が保たれている事」はものすごく大切な事です。

木材の腐食は水分や湿気に長時間晒された状態が続く事が原因です。

湿った環境は、シロアリの被害にも遭いやすくなります。

防水工事の施工品質が低ければ、雨水が直接壁の中に進入してしまいます。

断熱工事の施工品質が低ければ、壁の中で結露を起こす原因を作ってしまうかもしれません。

外壁内の通気を妨げてしまうような施工がされていれば、壁内の湿気を逃す機能が働かなくなってしまうかもしれません。

つまり、「防水」と「断熱」の施工品質は、木造住宅の品質に直結する工程と言っても過言ではありません。

残念ながら、今の制度では防水の検査も断熱の検査も義務ではありません。

これらの工程を検査せずに家を建てる事は、個人的にはあり得ない事だと思っています。

検査内容と結果が写真に残る意義。

義務検査では検査の写真は記録に残りません。

ミキプランニングがお願いしている検査では、検査箇所の写真が検査員のコメントと共に製本されて記録に残ります。

その記録は、完成内覧会では閲覧できるようにしており、また、お引き渡し時にはお客様にお渡ししています。

中古住宅として建物を売却する時、 どんな施工で建てられた家なのか記録に残っている事は買主にとっても安心です。

信頼性が高い物件は、競合物件と比べて選ばれる可能性が高くなります。

この検査を受ける事・それが記録に残る事は、建物の資産価値を維持する上でもとても有意義な事だと思うのです。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

「等級 = 品質」という考え方はおかしい。

家を見学すると、営業担当の人から・・

「○等級を取得している品質の高い家です。」

・・・的な話を聞く事も多いでしょう。

家探しをしている方もよく見られている「SUUMO」などのポータルサイトでも、等級をアピールする記述はほんとうに多く見られます。

しかし、「等級 = 品質」という考え方には個人的に疑問を持っています。

すべてが間違っているとは思いませんが、半分くらいはおかしいと思っています。

等級は性能の違いではなく、仕様の違い。

住宅性能評価には2通りの制度があります。

現場検査を伴わない「設計性能評価」と現場検査を伴う「建設性能評価」です。

「建設性能評価」なら、現場の検査もした上で認定された等級なので、なんだか良さそうに聞こえますね。

しかし肝心なのは「どんな検査を行っているか。」です。

「建設性能評価」の検査では「等級の基準を満たす申請通りの材料が使われているかどうか」を検査します。

申請通りの材料が使われていなければ当然等級通りの性能を発揮する事はできませんから大問題ですが、普通に考えれば申請通りの材料が使われている事は当たりです。

ポイントは、この検査は「施工の良し悪し」を検査する為の検査ではない・・という点です。

つまり、等級の判定は仕様の違いによって機械的に付与されるものであり、基準を満たす材料を使用していれば、施工のレベルによらず等級は取得できます。

等級が高ければ品質が高い家だとは必ずしも言えないのは、まさにこの点です。

もちろん、仕様が良くなれば性能は良くなります。

ただし、その性能が発揮できるかどうかは、施工もセットで考えなければいけません。

住宅性能評価の制度では、施工の良し悪しについては全く考慮されていません。

「すべてが間違っているとは思いませんが、半分くらいおかしいと思っている。」・・と書いたのはその為です。

仕様の違いによる性能の差は、施工品質の違いによって簡単に覆る。

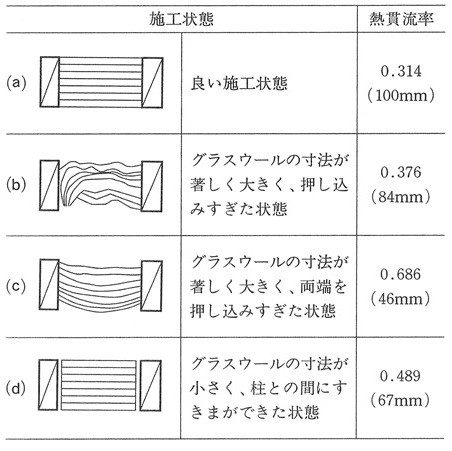

下の図は、断熱材の施工状態によって断熱性能がどれくらい変化するのかを調べたものです。

100mmの厚みの断熱材に対し、100mmの性能を発揮できるのが良い施工状態だとして・・・

押し込みすぎの施工では、16%〜54%性能がダウン。

隙間がある施工では、33%性能がダウン・・・という調査結果です。

断熱材のグレードや厚さを1つ上げる事によって10%ほど性能が向上しますが、その性能差は施工レベルの違いによって簡単に覆ってしまう事がわかります。

こんな高品質な断熱材を使っているから断熱性能が高いんです。

とか、

断熱等級が最高レベルなので、断熱性能が高いです。

というようなトークは、半分くらい間違っていると思うのです。

実際の断熱性能は、「断熱材の性能」と「施工品質」の両方によって決まります。

「耐震金物の施工」についてもまったく同じ事が言えます。

これも、日経ホームビルダーが実験データを公開していました。

詳しくは別の記事にまとめていますので・・

↑こちらの記事をご覧下さい。

家づくりはかなりアナログな世界。

経験も年齢も違う職人さん達によって

ひとつひとつの工程を手造りで造られる。

住宅で使われている断熱材や構造金物は工業製品ですから、仕様によって性能は一定と言っても良いでしょう。

今や、構造用の木材も計算可能な工業製品。

最もバラツキが生じるのは施工です。

ロボットによって製造ライン上で作られる精密機械であれば、ほぼ一定の組み立て精度で製品を作れます。

そのような製品であれば、仕様の差=品質の差・・・と言えますが、住宅は違います。

住宅は手造りです。そして、造る職人さんは経験も年齢も様々。

悪意を持って家を造る職人さんはいないと思いますが、造ってるのは人ですから、施工の精度や知識は異なります。

ミスや忘れなどのエラーが発生する確率もロボットに比べると比較にならない程高いでしょう。

前提として、住宅はそのような性質の商品です。

つまり、それを前提に品質を考える必要があるという事です。

仕様の違いだけで品質を定義したり管理する事はできません。

施工の話を抜きにして品質や性能を語る事は本来できないはずです。

それを踏まえて、等級制度に対して半分否定的な当社がどのような取り組みをしているのかを次の記事でお話しします。

なぜこの制度が広く利用されているのか。

冒頭でも触れたとおり、今やこの制度を利用した品質の訴求は非常に多く行われています。

これだけ世に広まり利用されている理由は何か、主観的な憶測ではありますが個人的に思う事を書きます。

一言で言うと、「わかりやすさ」だと思います。

説明する側にとっても、説明される側にとってもわかりやすい制度です。

住宅の性能を通知表のようにカテゴリーごとにランク付けして表示する事で、まず専門知識を持たない買主にとっては圧倒的にわかりやすいです。

ですが、売主にとってもこの「わかりやすさ」はとても重要なのです。

一般的には離職率が非常に高いこの業界。住宅営業の世界では営業マンは必ずしも専門家ではありません。

自分が在籍していた会社では、1年続いたら長いほうでした。

人が入ってもすぐ辞めてしまう業界です。

転職して間もない知識や経験が浅い人材を即戦力として活用しなければいけません。

住宅の性能についてお墨付きを得られるこの制度を利用すれば、説明が非常にシンプルになります。知識や経験は必要ありません。

そして、実際にそれが一番簡単にお客さんの支持を得られる方法なのですから、それは利用されるでしょう。

シンプルに良さを伝えなければいけない「広告」を考える上でも非常に便利な制度です。

話のわかりやすさや広告映え、マーケティングに関する都合によるものが大きいのだと個人的には考えています。

しかし、自分にとってはどうも本質的ではない制度のように感じてしまうのです。

次の記事:品質に対する価値観と取り組み2 〜 住宅の品質を高める為に必要な事 〜

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展