照明器具の選定と発注が大詰めを迎えており、ここ数日は結構忙しくしています。

手掛ける物件の照明計画を検討する度に思う事、それはLED器具の進化です。

LED照明が商品として割と一般的に出始めた頃、自宅で試験的に導入してみた事がありました。

しかし、ダウンライト1灯あたり2万円くらいする上に、ぜんぜん明るくないのです・・・。

とても自分の物件で使ってみようと思える代物ではありませんでした。

それから7年あまり、LED照明の進化は目覚ましいものがあります。

やはりまだLEDの照明器具のほうが多少割高感はありますが、後々の電球交換等のコストを考えると、最近では十分に採用を検討できるようになったと思います。

すべての照明をLEDに。

今回、「砂田橋駅南の家」では、すべての照明器具をLEDとしました。

※ユニットバスやキッチンなど、設備機器に付属してくる照明は除きます。

※一部の照明では電球交換でLED化に対応できる器具を採用しています。

当初は一部蛍光ランプの器具を採用する予定でしたが、後々の電球交換のコストや手間を考えると、多少高くてもLEDの器具を採用しておきたいという気持ちもありました。

それに、器具のモデルチェンジなどを経て、LED照明と蛍光ランプ照明の価格差もより少なくなり、その価格差を考えても、LED照明を採用するのが合理的なように思えました。

特に、「電球交換の手間を将来にわたって省ける」というのは全照明LED化を決めた結構大きな動機です。

なぜなら、当社の物件は過去の施工事例写真を見て頂いてもわかるように、「建築化照明※いわゆる間接照明」を割と多く用いております。

↑ 「池下駅北の家」リビングの照明・・・天井を照らす建築化照明が施工されています。

間接照明は、光源が見えづらい位置に照明器具を設置しますので、脚立に乗って手探りでランプを交換するような感じになります。

自分はすっかり慣れてしまいましたので、苦にならず交換できますが、最初は割と大変な思いをしました。

なので、その手間を将来にわたって省けるというのは、建築化照明におけるLED化の大きなメリットだと思います。

そして、間接照明用の蛍光ランプは普通の蛍光ランプではありませんので、1つあたり2,500円くらいと安くありません。

それが4つ~5つと取り付けてある場合、電球交換で万単位の費用が掛かるのも割とデメリットです。

各邸リビングの照明計画

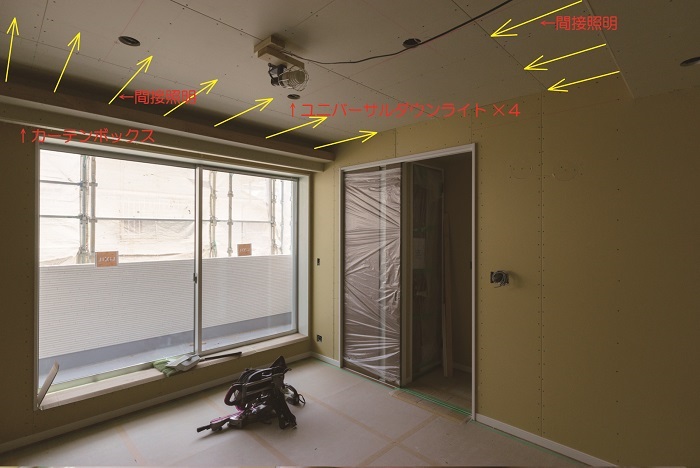

↑ A邸リビング照明計画

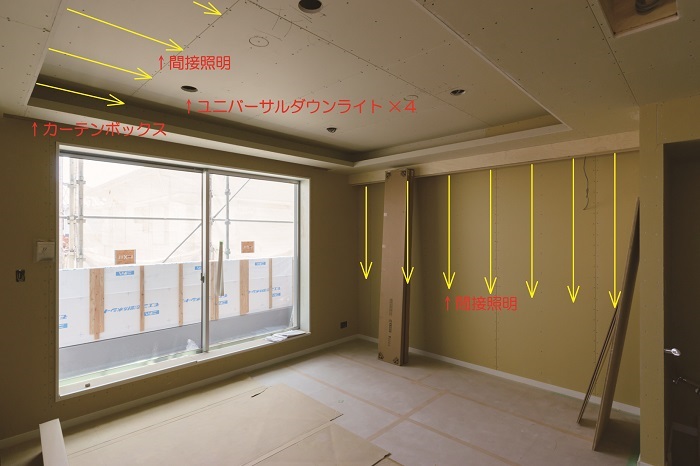

↑ B邸リビング照明計画

↑ C邸リビング照明計画

●各邸のリビングは間接照明が主照明。

リビングでは、天井や壁を照らす建築化照明をメインの照明器具として採用しています。

リビングはリラックスする場所だからです。

人間の身体は、強い光を直接体に浴びることによって活発になるようにできているようです。

仕事モードの昼間なら良いのですが、夜に強い光を直接浴びる事は、身体の睡眠モードへの切り替えを阻害してしまいます。

くつろぐリビングは落ち着いた照明計画としたいものです。

間接照明は、光源が直接目に触れないので、刺激が少なくリラックスできます。

また、壁面や天井に光が一度反射するので、光が穏やかになる事で、光の心地よさが増し、落ち着いた雰囲気のお部屋になります。

我が家でもリビングは間接照明を主体にしていますが、とても気に入っています。

個人的には、リビングの天井にボッテリしたシーリング照明1つ取り付けておしまい・・・という照明プランは「いくらなんでもあんまりだ・・」と思ってしまいます。

●手元の明るさを補う集光型ユニバーサルダウンライト。

しかし、手元で字を読んだりする時などは間接照明だけでは少し明るさ不足です。

その為に取り付けているのが、「集光型ユニバーサルダウンライト」です。

↑ この商品を各リビングに4つづつ取り付けています。

ユニバーサルダウンライト・・・・LEDのユニット部が360度ぐりぐり回るタイプのダウンライトです。

集光型ダウンライト・・・光が欲しい場所に光を集中して照らす事のできる仕様のダウンライトです。

ソファやテーブルなどの配置に関わらず、お気に入りのくつろぎスポットに狙って光を届ける事ができます。

利用シーンにあわせて、器具を使い分けて頂くように設計しております。

●リラックス効果がある電球色の光。

電球のような暖かい色の光と蛍光灯のような白い色の光。

それぞれには適した用途があり、一般的にはくつろぎを求めるリビングでは電球色の温かい色の照明器具を採用します。

太陽の光は白い色の光で、身体を活発にさせる効果があります。

オフィスの光が白色の蛍光灯なのは、そのような理由です。

電球色の温かい色の光は、睡眠を誘うホルモン「メラトニン」の分泌を促進する事が科学的にも証明されています。

オフィスとは対照的な空間、ホテルではまず電球色の照明を採用しています。

寝室やリビングの照明は、断然電球色の照明を採用するべきなのです。

太陽の光も、朝日から徐々に光の白さを増し、夕暮れになると再びオレンジ色の光へと変化します。

つまり、太陽光の色温度の変化によって体内時計が形成され、生活のリズムを作っているとも言えるのです。

人工的な光である照明の色温度も、それにならって設計されるべきだと思います。

↑ 当社施工事例「池下駅北の家」・・・天井を照らす間接光と正面の壁面を照らす関節光を主な照明とするリビング。天井を照らす間接照明はA邸・B邸のイメージと近いです。ただし、「砂田橋駅南の家」はこの照明が両サイドにあります。

↑ 当社施工事例「神丘公園南の家」・・・天井を照らす間接照明。C邸の折り上げ天井+照明と同じような仕上げです。A邸・B邸もひかりのまわり方はほとんど同じです。

↑ 当社施工事例「神丘公園南の家」・・・壁面を照らす間接照明は、C邸とイメージが近いです。

ダイニングの照明計画

ダイニングテーブルにペンダントライトを設置したいという声は多く聞きます。

↑ ポールセンのペンダントライト。こちらは大型1灯のプランです。

しかし、どんな大きさのテーブルを置くのか、、また、ペンダントは小型複数灯のプランか、大型1灯のプランかによってジャックの位置や数が左右されるので、分譲住宅でペンダントライトを想定した照明計画にするのは難しい面もあります。

よって、一般的な分譲住宅では、シーリングライトがテーブルとは無関係な位置にひとつ付いているだけというざっくりとした照明計画がほとんどだと思います。

でも、自分だったらそれは絶対に嫌なんです・・・。

そこで、「砂田橋駅南の家」のダイニングでは、↓ライティングレールを採用する事で、ダイニングテーブルの大きさや配置、照明の数や種類に柔軟に対応できるような計画としました。

↑ ライティングレール・・・取り付ける照明の数や種類、位置や明るさなどを家具の配置にあわせて自由にセッティングできます。

↑ ペンダントライト小型複数灯のプランの場合は、このようなイメージとなります。

●テーブルの大きさや配置にあわせて自由に照明器具を選べる仕様。

ライティングレールは照明器具の位置を調整する事ができます。

また、様々な器具を取り付ける事ができます。

取り付ける照明の数も簡単に調整できます。

テーブルの配置によって、また、照明計画によって位置を調整できるように・・

また、様々な照明プランに対応できるように、ライティングレール仕様としました。

●折り上げ天井の奥にレールを設置し、根本をすっきり隠す

ペンダントライトをライティングレールに取り付けるには写真のような変換アダプターが必要となります。

ライティングレールに取り付ける事によって取り付けの自由度が高まりますが、レールの厚みとあわせると根本が結構ごちゃごちゃするのが難点です。

それを隠すため、折り上げ天井の奥にライティングレールを設置しています。

●卓上用のコンセントをニッチ内に設ける。

テーブルの上で使うホットプレートなどの調理家電の電源を床に近い位置から取ろうとすると、誰かがつまづいたり椅子が引っかかったりして危ないです。

そこで、ニッチ内に卓上用のコンセントを設けることで、そのような問題を解決しています。

※C邸はカウンターキッチンではありませんので、ニッチはありません。

●ダイニングにもリビングにも使いやすいガスコンセントの位置

立ち上がりが一瞬ですぐ暖かい。

我が家でも冬にはだいぶん重宝しているガスファンヒーター。

向きを少し変えるだけでリビング方面にもダイニング方面にも温風を送れる位置にガスコンセントを設置しました。

●ペンダントライトでなくても、集光スポットライトを真下に複数灯というプランもアリ。

テーブル上に光を集められる集光型のスポットライトを複数灯設置するというプランなら、照明器具がほぼニッチ内に納まり、それはそれで非常にスッキリとした照明計画となります。

●カウンターを照らすダウンライト

このカウンターの上は、フラワーベースやフォトフレームなど、ちょっとした飾り物をする事もあると思います。

そこで、カウンター上を照らすダウンライトを2つ取り付けました。

いつもの事ですが、記事が長くなってしまいましたので、続きは次の記事で・・・。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

砂田橋駅南の家から徒歩4分の場所にある清明山公園。

物件の目の前にも公園があるのですが、少し奥まっていて小さい公園です。

わりと大きな公園としては、この清明山公園が最寄りです。

物件の近くだからという事ではありませんが、現場帰りに車で通ると、とてもキレイに桜が咲いていたので思わず車から機材を下ろし、桜の撮影をしてしまいました。

↑ 桜が満開ということもあり、公園は子供達で賑わっていました。

↑ この公園は、敷地内に高低差があって面白いつくりになっています。

↑ まだ咲きはじめなのか、花びらの色が白いです。もう少し色が付いてくるとより雰囲気が出てきます。

↑ 清明山公園の桜はすごくキレイでした。近くにこんなキレイに桜が咲く公園があるのなら、山崎川や岡崎公園などの混雑する有名な桜スポットにわざわざ出かけなくても良いような気がしてしまいます。

でも、それはそれでお祭り気分で別の楽しさがありますね。

↑ ここからは全く別の場所、普通に道路脇に咲いていた桜です。車で走っていたら、際立ってピンク色の桜があったので思わず車を止めて機材を下ろし、撮影。

調べてみますと、桜の品種というのは何百種もあるそうで、これは色が強い品種なのかもしれません。

カメラ:SLT-A99V 絞り:f/10 露出時間:1/50秒 ISO感度:800 焦点距離:600mm レンズ:SP 150-600mm F/5-6.3 Di USD

↑ もしもお客様の中にカメラや写真がお好きな方がいるかもしれませんので撮影情報を・・・(笑)

良い公園ですので、物件周辺にお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

同じ商品を大量に生産する産業ならともかく、同じ商品を2つとして扱わない分譲事業者は、その規模が大きくなればなるほど、自社の商品へのこだわりを貫くことが難しくなってゆきます。そのジレンマから逃れる事は非常に難しいのです。

私が過去に在籍していた不動産会社がまさにそうでしたので、確信をもってそう思えるのです。

それはなぜか。

1、運転資金を捻出する為に、常に土地を仕入つづけなければならない

大きな会社というのは、もちろん、多くの従業員を抱え、大きな事務所を借りなければいけません。

それを維持するだけでも、多大な運転資金を要します。

いくら良い土地が出なくても、

いくら景気が後退していても、土地の仕入れを止めることはできません。

それなりの数の土地を仕入れ、商品化し、販売しなければ会社を維持してゆくことができません。

そうすると、必然的に厳しい仕入ノルマが課せられることになります。

たくさんの土地を期限までになんとしても仕入れなければいけません。

良い土地だけを厳選して仕入れたい気持ちは山々ですが、そうは言っていられません。

仕入ノルマを達成する事が最優先です。なぜなら、仕入の数が売上に直結するからです。

「良い物件だから買う」というのは、仕入ノルマを達成する為、つまり、稟議を通す為の作文です。

ここで重要な事は、「そもそも、良い物件というのは絶対数が限られている」という事実です。

実際、角地はひとつのブロックに4つしか存在しませんし、駅からの距離は近くなればなるほど、その物件数は加速度的に少なくなります。

大手分譲事業者であれば、年間1000棟規模で土地の仕入れをしている訳ですが、これだけの数の仕入ノルマをこなしながら、限られた土地だけを厳選して仕入れることは絶対にできません。良い物件はそもそも希少で絶対数が少ないのです。

冷静に自分自身の土地に対する価値観と照らし合わせてみれば、その物件は良い物件だと言えないことは明白でも、営業マンとして仕入の契約を取らなければいけない事情があります。

そんな状況の中で、土地という特殊な商品を扱う以上「数」と「質」を同時に実現することは非常に困難だということを痛感すると同時に、大いに疑問を感じたものです。

2、商品力だけで売りづらい商品は、営業力によって売らなければならない。

次に、そのように仕入れられた物件をどう販売するか?という問題が出てきます。

物件を厳選できない以上、商品の力によって販売することは難しい。

そうなると、営業マンをたくさん雇って、営業マンとその数の力によって売るという事になります。

しつこい電話営業やアポなしの訪問営業という営業スタイルとなる会社も多い訳です。

立派なオフィスと広告がそれらの営業マンの後押しをするという構図です。

もちろん、たくさんの営業マンや立派なオフィスや広告の存在は、運転資金・固定費の増加の直接的な原因となる訳で、土地の仕入ノルマはより一層厳しくなる訳です。

大きな規模の会社は、このスパイラルから抜け出すことは難しいと思っています。

そんな訳ですので、物件を販売する営業マンは、自分が取り扱っている物件を自分自身良い物件だと思っていない事が多かったりします。

むしろ、「この売りづらい物件を売ってこそ、営業の価値だ」と思っていたりします。

そのような体制の会社であればあるほど、営業マンのトークが「いかにも営業トーク」という感じで聞こえるから不思議です。。

3、ひとつひとつの物件にかけられる情熱や時間が少ない。

これは、すべての会社がそうとは言えませんが、傾向としては会社の規模が大きくなればなるほど、仕様や設計のパターンがあらかじめ決められていて、ひとつひとつの物件に対して個別に検討する機会が少ないと思います。

ある大手分譲住宅会社では、あらかじめ決められた間取りを敷地の間口や地形にあわせて選んで配置するだけ、という話も聞いたことがあります。

自分にはとても信じられません。

その後私が入社した会社は、あまり大きな規模でない地元密着の会社でした。

もちろん、少人数体制の会社です。

営業マンは私だけという時代も結構ありました。

良い物件があれば、買います。

良い物件がなければ、買いません。

よって、半年近く販売する物件がないという時期もありました。

良い物件が出なかったから買わなかっただけですが、それは大きな規模の会社には決してできない選択です。

もともとスリムな体制の会社ですので、会社を維持する程の物件量であれば、いくら物件が少ない時期でも質を落とさずに仕入をすることができます。

ただし、その分仕入を厳選していますので、仕入の大変さはあまり変わりません。

仕入れた物件は、自分自身が本当に良いと思える厳選した物件ばかりでしたので、営業マンがたとえ私だけでも、苦労することなく販売する事ができます。

もちろん、突拍子もない電話営業をしたり、アポなしで訪問営業をしたりすることは絶対にありませんでした。

良いと思える土地を買い、良いと思える建物を建て、その物件の良さを、また、なぜそれが良いのかをお客様にお伝えする事に全力を注ぎます。

すると、お客様はこちらから営業をしなくても、お問い合わせをしてきて下さいます。

そして、物件を実際にご覧頂ければ、その良さを評価して頂くことができました。

よって、たくさんの営業マンや立派なモデルルームや広告などのように、物件の本質以外のものに多くの経費をかける必要がありませんでした。

そのような省エネ体制ですから、物件量が少なくても、会社の経費を十分に賄うことができていました。

結果、良い物件だけを厳選して仕入れ、物件の本質的な価値に関わる物事に経費をかける事ができていました。

良い商品を造り、提供することありきで、利益や会社の規模はあくまでもその結果だという考え方の会社でした。

数を求めることで回るしくみではなく、質を求めることで回るしくみを実現できていた会社でした。

これは、土地を扱う分譲住宅事業において、大きな規模の会社では決して真似できません。

以前在籍していた会社があまりにも自分の理想とかけ離れていた為、その真逆の会社に在籍してみたら、ほぼ自分の理想とする通りだったという訳です。

今、私自身が目指しているのも、このような方向性、価値観の会社です。

とにかく、自分の理想とする物件、自分自身が心から良いと思える物件だけを手掛けていきたいと思っています。

その為に、間取りや照明計画、収納計画をはじめ、細部の造作に至るまで、自分自身が納得できるまで検討を重ねる時間も必要です。

なので、物件数は少なくても構いません。

売上や利益は、結果としてついてくるものであり、先に売上や利益ありきで物件を仕入れたりする事はしたくありません。

その為にも、派手なショールームやオフィスを持つことも、物件の販売だけをする営業マンを雇う事は、これからもしないと思います。

それをしてしまった時点で、売上や利益先にありきで、仕入ノルマを設定しなければいけなくなるからです。

実際、当社の事務所は普通のマンション内にあります。一部業務のアウトソーシングをしておりますが、営業マンも雇わず、代表である自分自身だけのスリムな体制の会社です。

よって、土地の仕入から間取りの決定、仕様の決定、お客様への営業活動まで、すべてを一貫して自分自身が関わっています。

それは、そのような動機・理由があって、そのようにしているのです。

また、それは今後も大きく変わることはないだろうと思っていますし、そうあり続ける事を望んでいます。

今日はとても長いお話になってしまいましたが、最後まで読んで頂いた方はいるのでしょうか・・・・?

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

現在、外壁や玄関ドアなどの外装材を選んでいます。

外壁材選定の難しさは、小さなサンプルと実際の仕上がりとでは、イメージが違うということ。

それを、過去の事例などを思い出しながら、組み合わせてゆきます。

よっていつも、自分の中ではあまり冒険することなく、実績があってイメージがしやすい商品を手堅く選択するという事になります・・。

仕様が決定しましたら、会員様限定ブログ上にてご報告を致します。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

前回に引き続き、A邸の間取りの解説です。

まずは、全体の間取り画像です。

2階には、もちろんリビングが配置されます。

3階建ての場合、空間が大きなリビングを1階に持ってくるのは、耐震上あまり良くありません。

1階できるだけ壁を多く配置できるような間取りとし、2階に大きなスペースであるリビングを配置します。

キッチン周りには少しでも収納を充実させたいので、キッチンの近くには極力収納を設けるようにプランします。

収納内の棚板は、手前に長物を収納できるよう、少し短めに設定してあります。

それと、勝手口ですね。

これはキッチンの近くにあると便利です。勝手口があるだけで、キッチン背面に大量のごみ箱を置かなくてもよくなります。

勝手口に置きたいのは、回収頻度が少なめの「不燃ゴミ」や「ビン・カン」や「ペットボトル」などですね。

可燃ごみなどはゴミの日までにゴミ袋が2つになることもあるので、そんなゴミ袋も置いておけます。

さらに、特に夏場などは「生ごみをすぐに外に出せる」のは本当に便利。

キッチンについては、「池下駅北の家」の竣工写真と解説の記事も併せてご覧ください。

キッチンまわりのプランニングについて、もっと詳しく踏み込んで記載しております。

http://mikiplanning.com/news/index.php?id=79

↑この記事の中にある、「吸気用の窓」は、このA邸の場合、勝手口に内蔵されている小窓です。

キッチンの足元にも床暖房を設置しているのも小さなポイントです。

ダイニングスペースは、先ほど図面上でテーブルを配置してみましたが、その気になれば8人掛けのテーブルも設置できてしまいます。

※その時は、リビングが狭くなってしまうので、対面キッチンに対してテーブルを平行にするようにして配置します。

お手洗いは、リビングからダイレクトで入るような動線とせず、ワンクッション置いて奥まった配置としました。

そして、トイレの奥行を見直す事で、ここにも収納を設ける事ができています。

↑これは、「池下駅北の家」の竣工写真ですが、床暖房や給湯機のコントローラーやモニターインターホンなどは、写真左手のような掘り込みニッチ内に設けます。

写真のような折り上げ天井や照明などの計画は、これから検討をしようと思っています。

照明計画については、「池下駅北の家」の竣工写真と解説の記事も併せてご覧ください。

「砂田橋駅南の家」も、同じ考え方に基づいて照明計画をします。

http://mikiplanning.com/news/index.php?id=74

↑ 天気が悪くバルコニーで洗濯物が干せない時の為に、南側の窓際には天井ビルトイン型の洗濯物干し金物を設置します。

写真の金物が窓の両側に1か所づつ、計2か所に取り付けられています。

2つの金物にポールを渡して物干しとする事もできますし、1つの金物に「洗濯ばさみがたくさん付いてるアレ」をぶら下げて干すこともできます。

もちろん、使わない時には何もないようにスッキリ納まります。

3階は続き間の子供部屋です。

続き間とするのには、様々な理由があります。

まず、お子様が小さなうちは、親子一緒に広くお部屋を使うことがある、という事。

次に、子供同士でもまだ小さなうちは、部屋同士をつなげて広くお部屋を使うことがある、という事。

しかし、お子様の組み合わせが男の子と女の子だったり、十分に成長した後は部屋同士を区切りたい訳です。

そのような時は、建具を完全に撤去して、壁を立ち上げてしまう事もできます。

しかも、そのリフォームは結構簡単にできてしまいます。

もしお部屋の境目が最初から壁だった場合、後からお部屋をつなげるのは非常に困難、場合によってはできません。

つまり、お子様の成長やお子様の性別の組み合わせなど、様々な状況に簡単に対応できるようにしておくという理由から、多少コストがかかっても、子供部屋同士は続き間としています。

↑クロスや建具、フローリングの色は別として、子供部屋はこの写真と同じような感じになると思います。

凹んでる所は、勉強机を置くスペースです。

以上、「A邸の間取り公開&なぜ、この間取りなのか?」でした。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展