ダイニングテーブルのすぐ近く& リビングの入り口 使いやすい場所にあるオープン棚。

物が雑然と乗っかったダイニングテーブルは、片付いていないお部屋の象徴のような存在・・。

しかし、どうしてもダイニングテーブルの上には「物」が自然と集まってしまいます。

結局、テーブルの上は物を置きやすい場所なのです。

テーブルの上に物が置きっぱなしにならない為には、テーブルの近くにその代わりになる置きやすい場所を造れば少しは片付けやすくなるだろう。

そう思い、テーブルの近くには収納スペースを設置するようにしています。

・ボックスティッシュ

・子供のおしりふき、ウェットティッシュ

・化粧品

・タブレット

・雑誌や新聞

・書類

・郵便物

・眼鏡

・ばんそうこうや塗り薬

・ハンドクリーム

・リモコン

・文房具

テーブルの上に集まってくるのはこんな物たちです。

文房具とリモコンに関してはもっと別の良い置き場所がありそうですが、それ以外はこの場所に置き場を造っても良さそうです。

オープン棚の特徴は、取り出しやすくて仕舞いやすい事。

そして、リビングの入り口というよく通る場所にあるオープン棚なので、使った物を移動のついでに定位置に戻す・・そんなイメージもできそうです。

このオープン棚は汎用性が高いので、飾り棚にする・・本棚にする・・カゴや引き出しを入れて収納として使う・・また、扉付きに改造する事も可能で、様々な使い方に対応できると思います。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

洗面脱衣室は使いやすさをまず優先。

洗面脱衣室に限った話ではありませんが、、このような水回り空間では特に、デザイン性を最優先で仕様を決定する事はまずありません。

使いやすく、お手入れしやすい空間にする為にはどうしたら良いか・・。

まずは、その点を考え、意匠性と両立できるなら最高ですが、両立できなければ機能を優先します。

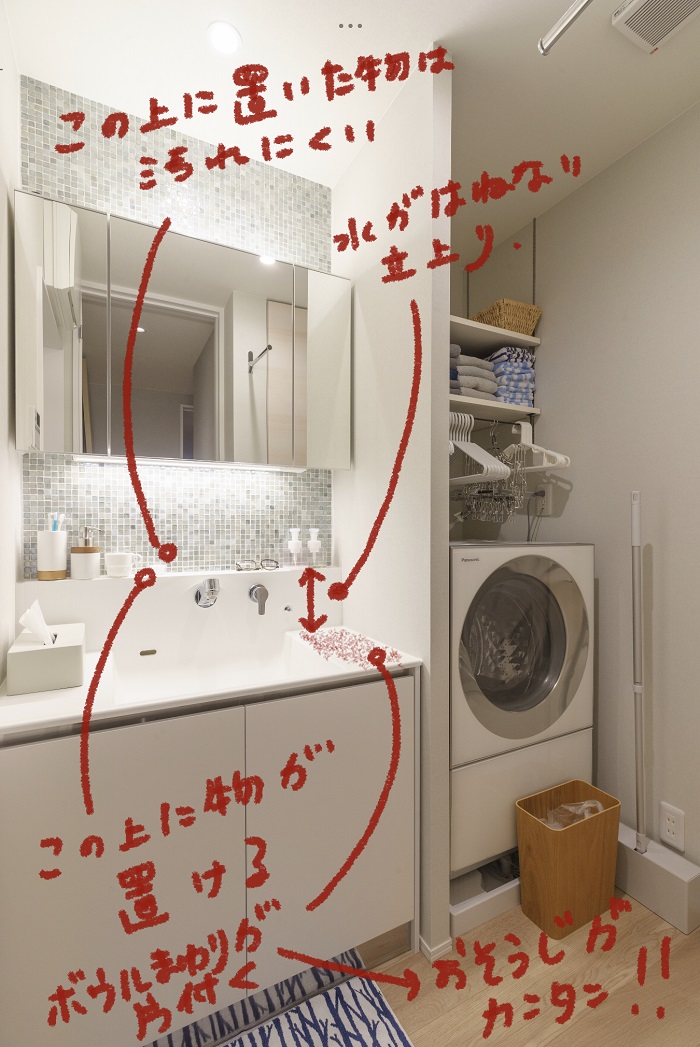

↑ 恐縮ながら自宅の写真です・・。

現地の写真でも良いのですが、生活感がある同じ造りの我が家の写真で説明します。

まず、洗面台です。

これは、気に入ってずっと指定して入れている洗面台です。

・・・と言いながら自分で生活しながら使った事は今まで無かった訳ですが、自分で使ってみて改めて使いやすさを実感しています。

決め手は、正面の立ち上がりです。

水はねを防止するバックガードの役割・・というのはもちろんあります。

ですが、自分が使いやすさを強烈に感じているのは・・・

「立ち上がりの上に物が置ける」

この点に尽きます。

↑ 現在ティッシュボックスが置いてありますが、これをどうするか思案中です。壁に取り付けられる薄型のボックスがあれば試してみたいと思っています。

立ち上がりの上にあるので、上に置いた物に水が跳ねずに汚れにくい。

我が家では、このスペースに・・ソープディスペンサーと歯ブラシ立て、歯みがき用のコップを置いています。

このような小物の掃除は割と面倒なので、できるだけ濡れない・汚れない場所にあったほうが助かります。

それと、自分の場合、お風呂に入っている時はここに眼鏡を置きます。

お風呂に入ってる時に誰かが洗面台を使っても、、お風呂あがりの化粧水やクリームを塗った後の手洗いの時も、、ここに眼鏡があれば水が跳ねずに汚れません。

これは、実際生活してみて初めて気付いてすごく便利さを感じている事です。

立ち上がりの上に物が置けるので、汚れやすい洗面ボウルのまわりに物を置かずに済む。

洗面ボウルのまわりは汚れやすい場所なだけに、物がたくさんある状態だと本当に手入れが大変です。

まず、物をどこかに移動しなければいけません。

以前、賃貸マンションで生活していた時は一時的に置く場所も近くになかったので、床に置いて、掃除をして、元の場所に戻していました。

しかも、ボウルまわりに置いてあったディスペンサーや歯みがきコップはすぐに汚れます。

(水垢はもちろん、汚いお話で恐縮ですが、ボウルのまわりに置いてあると剃ったヒゲやケアしたまつげとか、そうゆうものが歯ブラシ立てやコップの中に入ったりするんです・・・)

手入れが大変で「気合いを入れて掃除するモード」でないとやる気は起きません・・。

しかし、ボウルのまわりに物がなくスッキリ片付いていると、歯磨きしながら片手でサッと拭き掃除して終わりです。

つまり、大した労力もかけずに、常に洗面台まわりを清潔な状態にしておけるのです。

引き出し式のシャワー水栓でお掃除がしやすいとか、継ぎ目がない一体型の人口大理石ボウルとか、シンプルで美しい見た目とか、、この洗面台の魅力は他にもありますが、

「水のはねない立ち上がりの上のカウンター」この一点がものすごく気に入っています。

洗面台と洗濯機置き場の間に壁を立てる。

この壁がある事で、洗濯機置き場の上を収納スペースとして有効に活用できます。

「平和公園北の家」でも、写真のように2段の棚板を設けています。

この棚板はいわゆるオープン棚です。オープン棚の魅力はなんといっても、「取り出しやすく仕舞いやすい」事。

使用頻度が高いタオルや洗濯用洗剤置き場としては最適です。

洗濯機のほうを向いたまま、棚から洗剤や柔軟剤を取り出し、投入し、元の場所に戻せるのはとても便利ですよ!

しかし、最近の洗濯機は進化しているようで、、まとまった量の洗剤や柔軟剤をあらかじめ投入しておけば、洗濯の度に洗剤も柔軟剤も自動投入してくれる機能があるのですね!

その機能は実際便利で、洗剤を洗濯の度に洗濯機に投入する事もなくなりましたので、我が家では洗剤置き場を洗濯機の上から洗面台の下に移動し、タオルとバスタオル、バスマットのみを置いています。

ただし、おしゃれ着用の洗剤や漂白剤などは自動投入できませんので、様子を見て洗剤置き場を一部復活させるかもしれません。

それと、棚板の下に洗濯用のハンガーやピンチハンガーをぶら下げておける金物を設置しました。

洗濯用のハンガーもお洗濯の度に使う使用頻度が高いもの。

多少見栄えが良くないですが、使いやすさ優先でこの位置にした結果・・すごく取り出しやすくて仕舞いやすいです。

もうひとつ、この壁がある事で、洗面台の横に隙間ができません。それと、洗濯機や洗面台の側面が隠れるので、とてもスッキリと整理された意匠になります。

(洗面台や洗濯機や冷蔵庫などの家電製品は、側面の見栄えがあまり考慮されておらず、イマイチな事が多いのです。)

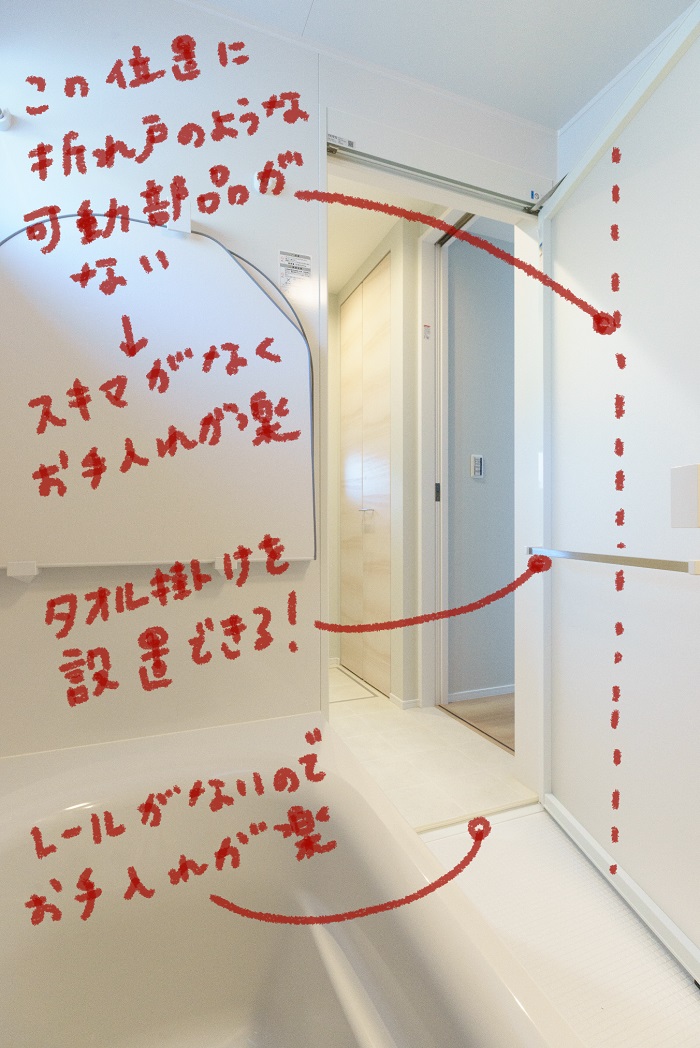

お手入れがしやすい仕様のユニットバス。

↑ まずは、現地の写真。

壁面後退があり、隣家との距離があるのでお風呂が明るい!!

ミラーはタテ型のものをセレクトしています。

マンションでよく見るヨコ型ミラーはカッコイイですが・・それ以外のメリットを見出す事ができません。

・シャワーのスライドバーと干渉するので、裏側が掃除しづらい。

・全身を映す事ができない&立ったままのシャワーでは顔を写せない。

・お風呂ついでに掃除をしようと思っても、汚れた水がバスタブに落ちる・・。

・値段が高い!

こんなデメリットを考えると、自分的にはやっぱタテ型・・となる訳です。

扉は折れ戸よりも開き戸!

↑ これは同仕様の当社の施工事写真です。

なぜか、分譲住宅では良く見る折れ戸のユニットバス。

当社では折れ戸を採用せず、開き戸を採用しています。

まず、お手入れがしやすい事が最大の理由です。

1つめは、折れ戸には中央に可動部分がありますが、開き戸にはそれがなく、造りがシンプルである事。

中央に可動部分があれば、細かい隙間に汚れが入り込み、お掃除が大変です。

2つ目に、中央の可動部分を境に左右に扉が分かれますので、カビやすいパッキンの量が多くなります。

3つ目に、折れ戸の場合、足元がレールなのでこれも隙間が多くお手入れが大変なのです。

次に、開き戸の場合、扉にタオルバーを設置できる事。

お風呂に入る前あらかじめタオルをかけておけば、タオルを取る為に脱衣場のほうへ身を乗り出す必要もなく、脱衣場を濡らしません。

折れ戸ではタオルバーを設置する事はできないのです・・。

お風呂のフタは宙に浮かせて収納。

4時間で湯温の低下が2.5度という高断熱仕様のバスタブです。TOTOでは、魔法瓶浴槽と呼んでいます。

断熱性の高い風呂フタが付いてきますが、この保管方法について。

まず、上部1点留めで浴槽の縁に風呂フタを乗っける収納方法。

1年ほど前まではこの方法で収納していました。

しかし、注文住宅のお客さんとショールームでお話をしている最中にヒントをもらい、それからお風呂のフタは宙に浮かせる3点留めタイプへと変更しました。

メリットはなにより、お掃除がしやすい事。

1点留めの場合、風呂フタが浴槽と接しているので、その部分や裏側に汚れやヌメリがたまりやすい上、風呂フタを移動しないと浴槽の縁を掃除できません。

その点、3点留めの場合、風呂フタが宙に浮いているので水切れが良く、風呂フタにも浴槽にも汚れがたまりにくい上、お掃除が簡単です。

3点留めの場合、風呂フタを収納する時に高い位置まで持ち上げる必要がありますが、このフタ、片手で楽々持てるくらい軽いのでその点はそんなに心配はいりません。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

玄関のタイル貼りが終わったので、写真を撮りに行ってきました。

↑ 「平和公園北の家」現地にて撮影:タイルの施工が終わったばかりでまだ床が少し濡れています・・。

細かいお話ですが、タイルは最近30センチ角のものをあまり使用せず、30センチ×60センチのものを馬目地(タイルを半分ずつずらす貼り方)で仕上げています。

インテリアや建材の色や素材選びにおいて強すぎる主張はあまり好きではありませんが、大きめのタイルを馬目地にする事で空間にさりげなく(そして程よく)上品さや華やかさのようなものを付加できるのではないかと思っています。

平和公園北の家では、少し良いタイルを入れています。スレートのような質感がある立体的な仕上がりのイタリア製タイルで、粗目加工で滑りにくい仕様のものをセレクトしています。我が家も同じタイルを玄関ポーチに採用しました。

天井は木張りです。天然木で質感が高く、玄関をワンランク上の空間にしてくれます。

↑ 「平和公園北の家」現地にて撮影:土間納戸の内部です。

玄関に設けた大容量の土間収納。

最下段の土間部分には、外で使う汚れるものや濡れるものを優先して収納すると良いと思います。

我が家では、傘・ベビーカーや洗車用品、高圧洗浄機、キャンプ用のチェアやテーブルを収納しています。子供が三輪車で遊ぶようになったら、それも土間に置く事になると思います。

あとは、梱包を解いた後の段ボール類を収納しています。

玄関は広めです。荷物の整理や段ボールの解体作業など、玄関でできてしまう広さがあります。

お急ぎの時、ベビーカーを畳まずに放置しても大丈夫なくらいの広さはあります。

写真で写っているような小型のスツールを日常置きしても全然狭く感じません。

小型スツールは玄関にあると、靴を履くときの腰掛として、また、一時的な荷物置き場として、さらに、踏み台としても使えるので便利ですよ!

ただし、踏み台として使うのであれば3本脚よりも4本脚のものをオススメします・・。

↑ 「平和公園北の家」現地にて撮影:玄関から、ポーチ、納戸と土間で一直線につながっています。

我が家では、棚板の中段には使用頻度が高いアウトドア用品や工具類を収納しています。

靴を脱いだり履いたりする事無く、車への荷物の積み下ろしができるのはとても便利ですよ!

↑ 「平和公園北の家」現地にて撮影:玄関に設けたカウンター。

玄関まわりにゆとりを持たせる事ができそうな時、まず最初に充実させたいのが収納です。

その次に考えるのは、玄関としての華やかさのようなもの。

家の顔として、玄関には機能性だけでないゆとりのようなものが欲しいと思います。

まず、約20センチの奥行きのカウンターを玄関に造作しました。

お花を飾ったり、キーやシャチハタ印を置くトレイを置いたり、芳香剤(オシャレに言うとディフューザー)、フォトフレームなどを置いておけます。

個人的には特に、、花が飾れるスペースがある玄関というのはとても魅力を感じます。

次に、カウンターの上の大きな壁面。

大きな額を飾れば、すごく素敵な玄関になると思いますよ!

飾る絵にピンとくるものがないのであれば、オススメはタイル貼りです。

我が家で使用した大理石モザイクとガラスモザイクが余っていますので、それでよければお値打ちにできますのでお声がけ下さい!

この壁面一面をタイル貼りにしたら、それも素敵な玄関になりそうですね!!

次に、床の高さにある窓です。

「平和公園北の家」は、低層住居専用地域なので、壁面後退があります。

建物のまわりは1mほど空いているので、そのスペースに鉢+植物を置く事ができます。

この窓の第一の目的は玄関を明るくする為ではありますが、この窓の向こう側にグリーンが見えたら玄関がさらに素敵になりそうです!

さらに、天井に付いているダウンライトは、向けたい方向に自由に向きを調整できる仕様になっています。

カウンターの上や壁面などを照らせば、より印象的な空間になると思います。

玄関ドアはカバンから鍵を取り出す必要はなく、持っていればボタンを押すだけで上下の鍵を開錠・施錠できる仕様です。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

現地ではクリーニングが終わり、月末の完成に向けて外構工事が進んでいます。

「平和公園北の家」完成内覧会のスケジュールを公開致します。

■6月8日(土)・9日(日) プレオープン内覧会(ご予約制)

●予約制 = じっくりと見学したい・質問がある・資金計画を知りたい・物件の説明をしっかりと聞きたいお客様向け。

この物件は、土地との出会いから始まり、間取りの計画・仕様の選定・造作や収納計画・照明計画などの細部に至るまで、すべて私自身が想いを込めて造った物件です。

特に、細部のこだわりについては、ご説明なしでご見学頂いても気付いて頂けない事ばかりだと思います。

予約制としましたのは、私がこの物件を造るにあたって考えた事をしっかりとご説明する時間を設けたいと思ったからです。

じっくりと説明を聞いて検討したいというお客様、先行見学会へのご参加をおススメします。

先行内覧会では、代表の佐藤が物件のご説明を致します。

●ご予約方法

メール(sato@mikiplanning.com)もしくはホームページ上お問い合わせフォームまで、ご希望の日とお時間(開催時刻=10:00~17:00)をご連絡下さい。

※土日のご都合が悪いお客様、ご相談下さい。

●当日閲覧して頂ける資料一覧

内覧会では、以下の資料を自由に閲覧頂けるように現地にご用意をしております。

〇第三者検査機関の施工検査写真一式 〇地盤調査報告書 〇建築確認申請書類一式

●諸経費計算および月々のお支払などの資金計画をご希望のお客様

当日、ご希望のお客様に、諸経費の計算および資金計画のご提案を致します。ご希望の方は、源泉徴収票をお持ち頂けるとより正確なご提案をさせて頂けます。

■6月15日(土)・16日(日) 完成内覧会

開催時刻=10:00~17:00

ご予約不要の完成内覧会です。ご自由にお越し下さい。

■6月22日(土)・23日(日) 完成内覧会

開催時刻=10:00~17:00

ご予約不要の完成内覧会です。ご自由にお越し下さい。

■6月23日(日)より、お申込み受付開始。

資金計画(ご返済プラン・持ち家で住み替えのお客様はそのご計画)によってはお申込みを受け付ける事ができない場合もございますので、あらかじめご相談頂く事をおススメ致します。

■現地地図

※カーナビでは、「名古屋市千種区富士見台5丁目11-21」とご入力下さい。

※現地にお車をおとめ頂けます。お車でお越しのお客様も直接現地までお越しください。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

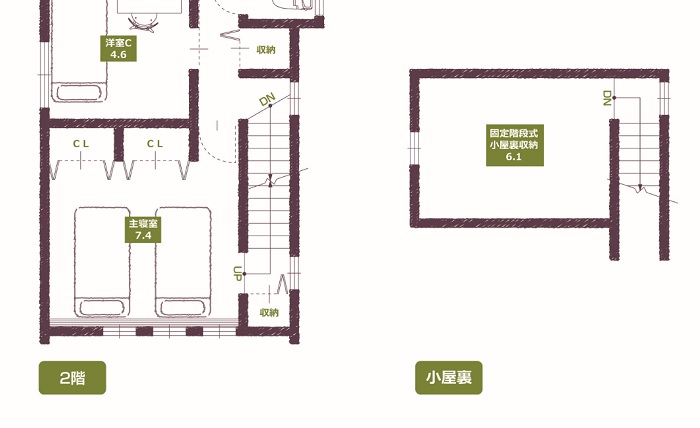

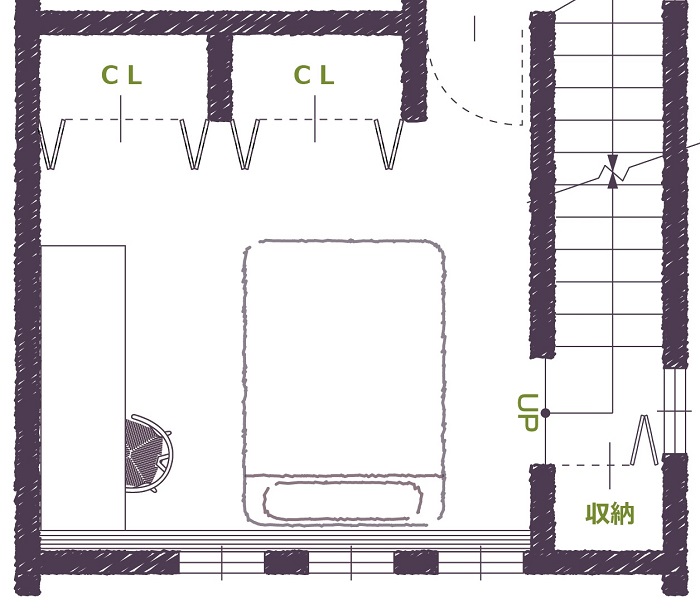

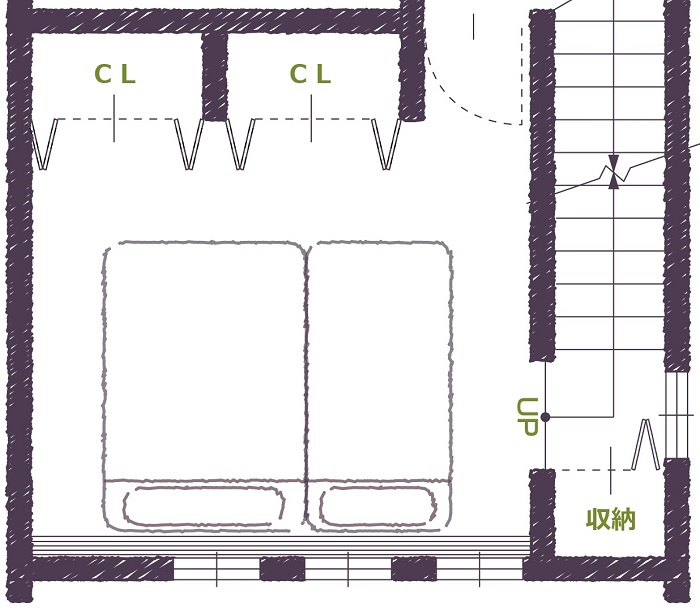

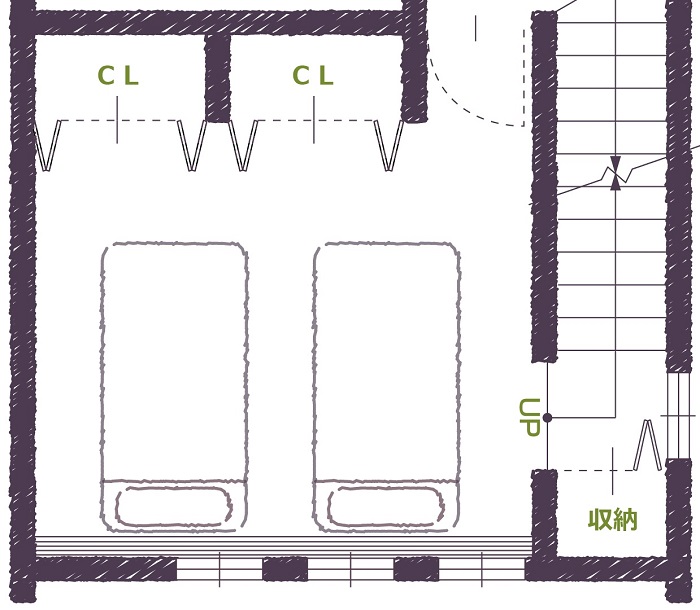

間取りの解説記事、本日は主寝室について、完成写真も交えてご説明します。

まずは、間取り図より。

ベッドルームを計画する時に意識するのは、「ベッドを置く壁面の長さ」です。

この壁面が長いと、色々なベッドレイアウトが可能になります。

言い方を変えれば、この壁面長の長さは、住まい手の生活の変化を受け止められる寝室としての懐の深さだと思っています。

ダブルベッドをひとつレイアウト

この壁面長だと、ダブルベッドひとつであれば相当ゆとりを持った配置が可能です。

ベッドスペース+書斎

ベッドスペース+TVボード(ナイトリビング的な使い方)

ベッドスペース+お化粧スペース

・・・などなど

この絵のようにデスク・家具を配置し、ベッドスペースの他にもうひとつ機能を持たせる事が可能です。

レイアウトは変わりますが、キングサイズくらいのベッド1つなら、ベッドスペースとデスクを一緒に配置できそうです。

シングルベッドをふたつレイアウト

シングルベッドを横にふたつ並べたレイアウトです。

ベッドサイズで言うと、キングサイズよりも大きいワイドキングサイズです。

大人ふたりとお子様ひとりが横にならんで寝られる大きさです。

それでも、ベッドの両サイドにはそれぞれ約75センチのスペースが残ります。

ベッドサイドの寸法は、ベッドメイキングができ、人が通ってベッドにもぐりこめる寸法が必要で、最小45センチあればOkです。

そう考えると、この大きさでもまだまだ余裕がある大きさです。

ダブルベッド+シングルベッドのレイアウト

このレイアウトで、ベッドの横幅は約2.4m。

両サイドに残るスペースは約55センチ。

ベッドサイドのスペースを考えると、横幅的にはこれがマックスです。

(もうひとつ上のサイズ(横幅2.6m)も可能と言えば可能ですが、窮屈さを感じます。)

大人ふたりとお子様2人の計4人が横に並んで寝られる寸法です。

この組み合わせなら、お子様が大きくなったらシングルベッドを子供部屋に移動する事もできますね!

シングルベッド×2のツインベッド仕様

ツインベッドのレイアウトは、両サイドのスペースの他に、中央にもスペースが必要なので、横幅を必要とします。

個人的には、、「主寝室は、ツインベッドをレイアウトできて一人前」だと思っています。

ヘッドボードのある寝室 寝室に適した照明計画。

↑ 平和公園北の家 現地:さまざまなベッドレイアウトを可能にするゆとりあるベッド背面の壁面長さ。

↑ 平和公園北の家 現地

平和公園北の家の寝室では、ベッドの枕元に窓枠兼用のヘッドボードを造りつけています。

以前より、造り付けでできる事の可能性を考えていて、リビングのファミリーライブラリーもそのうちのひとつですが、ヘッドボードは本物件ではじめて採用しました。

携帯電話・ティッシュボックス・眼鏡・腕時計・寝る前に読みたい本・目覚まし時計・ハンドクリーム・・・等々、、ベッドのまわりに置いておきたいものはたくさんあります。

音楽プレイヤー・お花や観葉植物・ピクチャーフレーム・アロマキャンドルやルームフレグランス・・・このようなものがあれば、寝室はもっと快適で過ごしやすい癒しの空間になるでしょう。

寝室のレイアウトを考える時、ベッドサイドにナイトテーブルを置く寸法はあらかじめ想定しています。

ですが、ナイトテーブルの上にはたいていの場合、照明器具を置く事になると思います。

そうすると、物が置けるスペースは意外と少ないのです。

携帯電話や目覚まし時計(写真では目覚まし時計をヘッドボードの上に置いてますが、ナイトテーブルに置いたほうが実際は使いやすです)、眼鏡など、最低限必要なものだけでテーブルは埋まってしまいます。

寝室の機能としてはそれで成立するのですが、さらに快適で過ごしやすい癒しの空間にする為にあったらいいなと思い計画したヘッドボードです。

↑ ボックスティッシュがちょうど置ける寸法。

窓枠と一体になった窓台を兼用しているのも個人的にはちょっとしたポイントです。

光が差し込む窓際のスペースはディスプレイが映えるので、自分のようなインテリア好きにとっては嬉しいスペースです。

光を受けて輝くガラス製品や太陽の光を好む観葉植物などを置きたくなります。

3枚の窓からは自然光も十分に入り、目覚めの良い寝室です。

窓の上に設置されている照明についても触れておきたいと思います。

ベッドで横になった時、光が目に直接入ってしまう計画は寝室としてはふさわしくありません。

寝室では、刺激や不快な眩しさが少ない落ち着いた光環境になるように計画しなければいけません。

そのような意味で、ダイニングルームとおなじく、寝室にもシーリングライトを採用する事はありません。

この寝室では、天井に向けて発光する照明器具を採用しています。

天井で光がバウンドする事によって、やわらかく刺激が少ない光になり、光源が目に入る事もありません。

余談になりますが、お昼間の陽当たりについてこだわりを持って物件探しをする人は多いと思います。

私自身ももちろん、陽当たりが悪い土地は買いません。

しかし、お家の中で夜を過ごす時間はお昼間よりも長く、その間は照明の光によって過ごす訳です。

言うまでもなく、快適で過ごしやすい空間に良質な光環境は必須ですが、それは昼も夜も同じなのです。

夜の光環境を左右するのはもちろん、照明計画です。

ただ、世の中の分譲住宅にはその点はほとんど考慮さえれていない物件が多いように感じます。

快適で過ごしやすいお家を選ぶには、お昼間の陽当たりはもちろん大切ですが、照明の計画も大切だと個人的には思います。

前の記事でも書きましたが、ミキプランニングで計画しているお家は、照明器具は物件に含まれます。

照明計画も建築提案のうちの一部で、過ごしやすさに大きく関わる事だからです。

ミキプランニングの物件では、建物検査と同じく、照明計画もこだわりを持ってコストをかけている部分です。

ベッドには光を向けず、クローゼットの内部だけを照らす。

↑ 平和公園北の家 現地

夫婦そろって同じ時間に起床するのであれば問題はありませんが、必ずしもそうではないと思います。

我が家では日常的に妻のほうが早起きで自分は寝ている事が多いです。

また、趣味の登山に行った次の日は、疲れ切ってお昼近くまで寝ている事もありますし、逆に出かける時は早朝なので妻や子供が寝ている時に身支度をする事になります。

そんな時、天井にひとつだけのシーリングライトという照明計画だったらどうでしょう?

有無を言わさず部屋全体を明るく照らす強烈な光。それも、天井から顔に正面から降り注ぎます。

まぶしくて目が覚めてしまうと思います。

そのような事がないように、レール型の照明を採用し、光の向きと明るさ(照明器具の数)を自由に調整できるようにしています。

基本は、このようにクローゼットのほうを向けて使って頂く想定です。

そうすれば、ベッドで寝ている人に光を浴びせずに、クローゼットの中を照らす事ができます。

ただし、器具が4つだとベッドのほうを器具が向いてなくても明るすぎる可能性がありますので、その場合は数を減らして下さい。

向きや位置、明るさを自由に調整できるのも、レール型照明のメリットです。

寝室から直接アクセスする固定階段式の小屋裏収納

↑ 平和公園北の家 現地

上の寝室の写真に写っていますが、小屋裏収納は寝室からアクセスします。

寝室から直接アクセスできる位置なので、巨大なクローゼットとして使う事もできそうです。

まず、小屋裏収納に真っ先に収納したいものは、扇風機やヒーターなどの季節家電でしょう。

また、夏の間は冬の服。冬の間は夏の服・・。季節の物洋服の収納スペースとしても最適です。

あとは、旅行用のトランクでしょうか。

日常的に使わないものを日常の生活圏(リビングや各居室・玄関の納戸)に収納するのはスペースがもったいないですし、生活圏の収納が使いづらくなります。

そのようなものは小屋裏収納に収納すれば、生活圏の収納をより効率的に活用する事ができるようになります。

上に挙げた小屋裏収納に仕舞いたい物、ぜんぶ大きくてかさばるものなんですね。

そのような物を上げ下げするのに、ハシゴ式では不便です。

収納物の上げ下げが簡単にできる固定階段式であることもポイントです。

写真のとおり、フローリングとクロスでしっかり仕上げ、エアコンのコンセント・テレビのコンセントも付いています。

場合によっては趣味部屋として活用する事も可能です。

階段室と小屋裏収納内、対面する2か所に窓を設けていますので、風も良く通り、空気も簡単に入れ替えられます。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展