洗面脱衣室は使いやすさをまず優先。

洗面脱衣室に限った話ではありませんが、、このような水回り空間では特に、デザイン性を最優先で仕様を決定する事はまずありません。

使いやすく、お手入れしやすい空間にする為にはどうしたら良いか・・。

まずは、その点を考え、意匠性と両立できるなら最高ですが、両立できなければ機能を優先します。

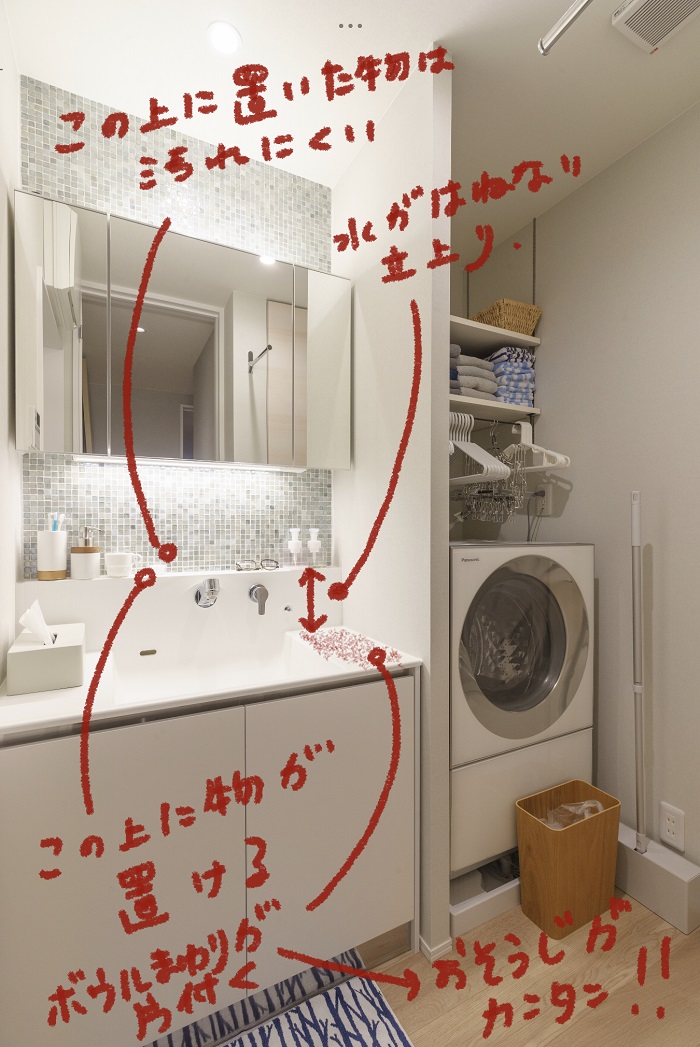

↑ 恐縮ながら自宅の写真です・・。

現地の写真でも良いのですが、生活感がある同じ造りの我が家の写真で説明します。

まず、洗面台です。

これは、気に入ってずっと指定して入れている洗面台です。

・・・と言いながら自分で生活しながら使った事は今まで無かった訳ですが、自分で使ってみて改めて使いやすさを実感しています。

決め手は、正面の立ち上がりです。

水はねを防止するバックガードの役割・・というのはもちろんあります。

ですが、自分が使いやすさを強烈に感じているのは・・・

「立ち上がりの上に物が置ける」

この点に尽きます。

↑ 現在ティッシュボックスが置いてありますが、これをどうするか思案中です。壁に取り付けられる薄型のボックスがあれば試してみたいと思っています。

●立ち上がりの上にあるので、上に置いた物に水が跳ねずに汚れにくい。

我が家では、このスペースに・・ソープディスペンサーと歯ブラシ立て、歯みがき用のコップを置いています。

このような小物の掃除は割と面倒なので、できるだけ濡れない・汚れない場所にあったほうが助かります。

それと、自分の場合、お風呂に入っている時はここに眼鏡を置きます。

お風呂に入ってる時に誰かが洗面台を使っても、、お風呂あがりの化粧水やクリームを塗った後の手洗いの時も、、ここに眼鏡があれば水が跳ねずに汚れません。

これは、実際生活してみて初めて気付いてすごく便利さを感じている事です。

●立ち上がりの上に物が置けるので、汚れやすい洗面ボウルのまわりに物を置かずに済む。

洗面ボウルのまわりは汚れやすい場所なだけに、物がたくさんある状態だと本当に手入れが大変です。

まず、物をどこかに移動しなければいけません。

以前、賃貸マンションで生活していた時は一時的に置く場所も近くになかったので、床に置いて、掃除をして、元の場所に戻していました。

しかも、ボウルまわりに置いてあったディスペンサーや歯みがきコップはすぐに汚れます。

(水垢はもちろん、汚いお話で恐縮ですが、ボウルのまわりに置いてあると剃ったヒゲやケアした眉毛とか、そうゆうものが歯ブラシ立てやコップの中に入ったりするんです・・・)

手入れが大変で「気合いを入れて掃除するモード」でないとやる気は起きません・・。

しかし、ボウルのまわりに物がなくスッキリ片付いていると、歯磨きしながら片手でサッと拭き掃除して終わりです。

つまり、大した労力もかけずに、常に洗面台まわりを清潔な状態にしておけるのです。

引き出し式のシャワー水栓でお掃除がしやすいとか、継ぎ目がない一体型の人口大理石ボウルとか、シンプルで美しい見た目とか、、この洗面台の魅力は他にもありますが、

「水のはねない立ち上がりの上のカウンター」この一点がものすごく気に入っています。

洗面台と洗濯機置き場の間に壁を立てる。

この壁がある事で、洗濯機置き場の上を収納スペースとして有効に活用できます。

写真のように2段の棚板を設けています。

この棚板はいわゆるオープン棚です。オープン棚の魅力はなんといっても、「取り出しやすく仕舞いやすい」事。

使用頻度が高いタオルや洗濯用洗剤置き場としては最適です。

洗濯機のほうを向いたまま、棚から洗剤や柔軟剤を取り出し、投入し、元の場所に戻せるのはとても便利ですよ!

しかし、最近の洗濯機は進化しているようで、、まとまった量の洗剤や柔軟剤をあらかじめ投入しておけば、洗濯の度に洗剤も柔軟剤も自動投入してくれる機能があるのですね!

その機能は実際便利で、洗剤を洗濯の度に洗濯機に投入する事もなくなりましたので、我が家では洗剤置き場を洗濯機の上から洗面台の下に移動し、タオルとバスタオル、バスマットのみを置いています。

ただし、おしゃれ着用の洗剤や漂白剤などは自動投入できませんので、様子を見て洗剤置き場を一部復活させるかもしれません。

それと、我が家では棚板の下に洗濯用のハンガーやピンチハンガーをぶら下げておける金物を設置しました。

洗濯用のハンガーもお洗濯の度に使う使用頻度が高いもの。

多少見栄えが良くないですが、使いやすさ優先でこの位置にした結果・・すごく取り出しやすくて仕舞いやすいです。

もうひとつ、この壁がある事で、洗面台の横に隙間ができません。洗面台の上の水や髪の毛等が洗濯機ヨコの隙間に落ちていってしまうのを防げます。

それと、洗濯機や洗面台の側面が隠れるので、とてもスッキリと整理された意匠になります。

(洗面台や洗濯機や冷蔵庫などの家電製品は、側面の見栄えがあまり考慮されておらず、イマイチな事が多いのです。)

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

カーテンレールを見せない納まりとする理由。

ミキプランニングでは、リビング引き違い窓の窓際にはカーテンBOXを造作しています。

リビングは最も長く過ごす空間ですし、見え方にはこだわりたいです。

しかし、インテリアを調和させるという事は想像以上に難しいものです。

カーテンレールを露出するという考え方も全然アリだと思うのですが、カーテンレールはカーテンを開けている時に結構目立つので、チープなアルミのレールはできれば採用したくない・・

だとすれば装飾レール(インテリア性のある見せるためのレール)を採用する事になる訳ですが、装飾レールは装飾レールでインテリアの方向性と存在感が強いものが多く、それを調和させるのも一苦労。

インテリアを構成する要素は少なければ少ないほど調和させるのが簡単な訳で、ならば天井埋め込みのカーテンBOXが最も汎用性が高い回答ではないかと思うのです。

分譲住宅という商品の性質を考えると、「どんなインテリアでも合わせる事ができる汎用性」また「難しい事を考えなくても見栄え良く仕上がるわかりやすさ」というのはすごく大事な考え方だと僕は思っています。

結果、レールはチープなアルミのもので十分です。

カーテンの事だけ考えて選べばOKです。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 ルーセントホーム/シェル・シェード 小さな子供がいる事(上げてしまえば手が届かない)、断熱性を備えた機能性の高さ、ドレープが不要で薄く軽快な意匠性、トップオープンができる事、これらの理由でハニカムシェードを採用しました。

我が家のようなブラインド方式の場合、カーテンを上げた時にBOXの中にスッキリと納める事ができます。

降ろしている時でも、根元のメカが隠れる事でかなりスッキリ見えます。

カーテンのたたみ代の部分で窓を塞がないように、窓の横幅よりも広くBOXを設けます。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

これはただの個人的な望みで、自分意外の人はそんな事を思っていないかもしれないけれど、照明の計画をする際に気をつけている事があります。

それは、夜中に寝室からトイレやリビングに行く時に、まぶしい照明の光を浴びなくても良いようにする事です。

ただ、玄関に採用されている人感センサーとの位置関係によって、どうしてもそれが叶わない間取りもありますが、多くの間取りではそのようにしています。

その為にまず、階段には明るさセンサー付きの足元灯を設置しています。

これは、暗くなるとぼんやり階段の足元を照らす照明ですが、(個人差はあると思いますが)僕はこの光だけで寝室からリビングまで安全に階段を降りられます。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 2階から3階への上りにある足元灯。できるだけ実際の明るさの感覚に近くなるように露出を調整して撮影しました。夜はこのあかりだけで移動しています。

ミキプランニングの家は、すべての間取りで1階に寝室・2階にリビング・3階に子供部屋という動線で作られていますが、僕の自宅は1階をオフィスで使っている都合上、寝室があるのは3階です。

寝室のドアを開け、階段の足元灯だけでトイレまでたどり着き、トイレの中に計画されている「ぼんやりと」明るい足元灯のあかりで(安全に ← 男性は座りション推奨です!!)用を済まし、また階段の足元灯を頼りに寝室に戻ります。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 トイレに設置している足元灯。

そして、また心地よく眠りに落ちるという流れです。。

実際に自宅で使ってみて、自分にとっては今のところものすごく快適です。

共感してくださる方がいる事を信じてます笑

この足元灯のもうひとつの役割が、非常用のあかりです。

地震によって停電が発生し完全な暗闇になったとしても、照明に電池が内臓されている為、この照明は点灯し続けます。

2〜3年前に商品がバージョンアップし、汎用性の低い専用の充電池から、乾電池の仕様へと変わりました。

専用の充電池の場合、電池がダメになったら非常灯としての機能はそれでおしまいになってしまいますが、汎用性の高い乾電池仕様であればいつでも備えておけるという訳で、良いバーションアップだと思いました。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

ミキプランニングでも、リビング階段の間取りが多いです。

リビングを中心に家族が顔を合わせる機会が増え、また、床面積を効率よく使える為に建築コストを大きく抑える事ができる方式です。

良い事が多い方式ですが、最大のデメリットは空調の効率問題でしょう。

暖かい空気は上に逃げ、冷房の冷たい空気は下に逃げてしまいます。

それを防ぐ為、オープンになっている箇所に、空気の流出を防ぐためのカーテンやロールスクリーンを「美しく」設置できるよう、BOXを造作しています。

我が家でもリビング階段の間取りになっています。

3階への上り、1階への下り、両方がオープンになっている方式です。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 空調を使っていない時は中央に寄せる方式。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 夏のエアコン稼働時には下の階への入り口を塞ぎます。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 全部塞いだ場合。個人的には全部塞がなくても夏なら下りの箇所だけ塞いでいればOKと思います。

扉がある場合に比べると気密性は低いですが、カーテンだけでも十分に効果を感じられます。

カーテンやロールスクリーンをBOXの中に納める事によってレールやブラインド・スクリーンの根元が隠れます。

その事によって、見え方はずいぶん変わります。

特に、ロールスクリーンを採用した場合、使っていない時は何もないかのような納まりになり、見た目がとてもスッキリします。

ロールスクリーンを入れるか、カーテンを入れるか。。

我が家では写真のとおり、レースカーテンを入れました。

カーテンの良さは、屈む事なくシュッと横に引くだけで出入りできるので、楽ちんです。

ただし、使わない時(1年の半分くらいは使わない)でも存在感がそれなりにありますし、邪魔だと感じる方もいると思います。

しかし、個人的にはファブリックの綺麗なプリーツやウェーブが好きな事もあり、また、リビングの窓にハニカムシェードというブラインドを採用した事もあって、この箇所にはレースカーテンを選択しました。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

早く間取りを公開したいと思っているのですが、その為にはプレゼン用の間取り図を作成しなければならず、それになかなか着手できません。

今年は僕のまわりでも家を建てる友人が多く、その相談をいくつか受けています。

それらのプラン検討の仕事を進めつつ、「松栄小学校南の家」は照明計画を検討しながら電気図面を引いています。

電気図面が仕上がったらひと段落。あとは、現場が意図するように進むのを確認するだけです。

そうすると、お盆明けごろには間取りの公開に着手できるのでは・・と思っています。

さて、「松栄小学校南の家」現地では、上棟を行いました。

上棟とは、木材・構造の骨組みを組み立てる作業の事。

1日で家の形が出来上がる、家づくりの工程の中でもお祭り的なイベントです。

その様子を少しだけお伝えします。

この写真は角地のA邸のもの。

3階部分の天井が組み上がり、あとは屋根を組み立てるだけの状態です。

屋根が組み終わったB邸に、吹付断熱用の通気部材が取り付けられています。

今度詳しくご報告しますが、「松栄小学校南の家」では、吹付断熱を採用する事にしました。

気密性・断熱性能が大きく向上する事で、室内環境がさらに快適になります。

この写真はB邸の2階リビングのもの。

サッシはまだ取り付けられていませんが、南側にある2つの採光窓の様子がよくわかります。

今日は様子を見に行ってきただけですが、明日は大工さん・電気屋さん・設備屋さん等々、、各業者さんと現地でみっちり打ち合わせです。

翌日行ったら防水紙が貼り付けられていました。

検討中だった仕様もほぼ確定しましたので、販売価格も近いうちに公開できそうです。

まずは、間取りの公開にむけて頑張ります!

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展