↑ 千種区南明町 佐藤自宅 玄関に物干し金物を設置するのは賛否両論あると思います(笑)我が家の場合、1階に通常配置される寝室を僕のオフィスとして使っている都合上こうなりました。お洗濯物がここに掛かっているのは基本的には夜だけですから、そんなに気になる事はありません。

まず、洗濯物干しの理想は、洗濯機を置く階に洗濯物を干すことができるスペースを造れる事です。

ミキプランニングが造ることが多い旧市街地の3階建ての住宅の場合、ほとんどの場合が1階に洗濯機を置く計画となります。

という事は、お洗濯物を干す場所としては1階が理想なのですが、1階にお洗濯物干し場を設ける事ができない場合もあるのです。

1階にお洗濯物干し場を設ける事ができない場合、2階のバルコニーをお洗濯物干し場とする事になります。

たくさんのお洗濯物を効率的に乾かしたいという場合には、2階のバルコニーで干すのが良いですが、生活の中では少しだけお洗濯をするという事もあるでしょう。

それに、1階の寝室に収納するものだけは、2階のバルコニーではなく、1階の室内洗濯物干し金物を使って干すという事も考えられます。そのほうが動線が短縮できます。

1階にお洗濯物干し場を計画できた場合でも、下着類や花粉の時期など、外に干したくない衣類や時期というのもあるでしょう。

そこで、1階に室内用の洗濯物干し金物を設置しています。

↑この金物が2つ天井に取り付けられます。使わない時は天井の中にフックが収納され、出っ張りがなくスマートな納まりです。

室内用洗濯物干し金物はプランによって2種類のものを使い分けています。

我が家で使っているのは、ワイヤーを引き出して固定するタイプ。

上の写真は天井のフックにバーをひっかけて、ポールを渡すタイプです。

渡すポールは、お風呂にある浴室暖房乾燥機用のポールが最適です。

下着類だけなら、ポールを渡さなくてもピンチハンガーを1つのバーにぶら下げるだけという簡易的な使い方もできます。

※物件によって、特に1階にお洗濯物を難なく干せる2階建の物件には採用しない事もあります。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

玄関まわりの収納をとにかく充実させたい。

・・というのは、別の記事でも何度も書いている事です。

そのような理由で玄関まわりに納戸を計画する事が多いのですが、シューズインクロークのようなものを計画する事はまずありません。

靴は頻繁に出し入れをするものですから、動線的に使いやすい場所にあるべきだと考えています。

毎日靴を履いて外に出るたびにスリッパを履いて、土間にある納戸の扉を開け、中の靴を取り出し、また扉を閉める。

それはちょっと面倒だと思いますし、収納されない靴が玄関土間に放置される状態になりそうな気がします。

ですので、納戸は多目的な収納として(もちろん靴も収納できる)計画し、靴は靴で専用の収納を必ず設けるようにしています。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 玄関の靴収納の様子 ウッドデッキ造作中 窓にカーテンのサンプル多数貼りついてます。

靴の収納は、必ず床から天井までとします。

天板がディスプレイのスペースにもなる腰高の靴収納に魅力を感じる事もありますが、自分の考え方では玄関はとにかく収納量の確保優先です。

家族が増えれば靴が増えます。家族が成長すればもっと靴が増えます。

それに、靴収納の中に収納するものは靴だけとは限りません。

玄関まわりに置いておきたいものをBOXやカゴにまとめて、奥行き30センチの収納として活用したってOKな訳です。

折り畳み傘なら靴収納の中に収納できてしまいます。

靴みがき用品の一式や梱包用のテープ類やカッターナイフもこの位置にあると便利です。

この写真は我が家ですが、棚板を少し増設して現在11枚です。

我が家の靴収納の横幅だと、棚板1枚あたり5足から6足の靴を収納する事ができます。

11枚の棚板ですから、現在の上限は66足。

あと3段くらいは増設できる余地がありますから、80足くらいまでは収納できそうです。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

ユニットバスはTOTOさんの商品を採用する事が多いですが、工務店さんによってはお値打ちに入る商品やメーカーが違います。

場合によってはTOTOさん以外のメーカー(パナソニックさんやリクシルさん)のものを採用する事もありますが、どんなメーカーのユニットバスでも採用している仕様がいくつかあります。

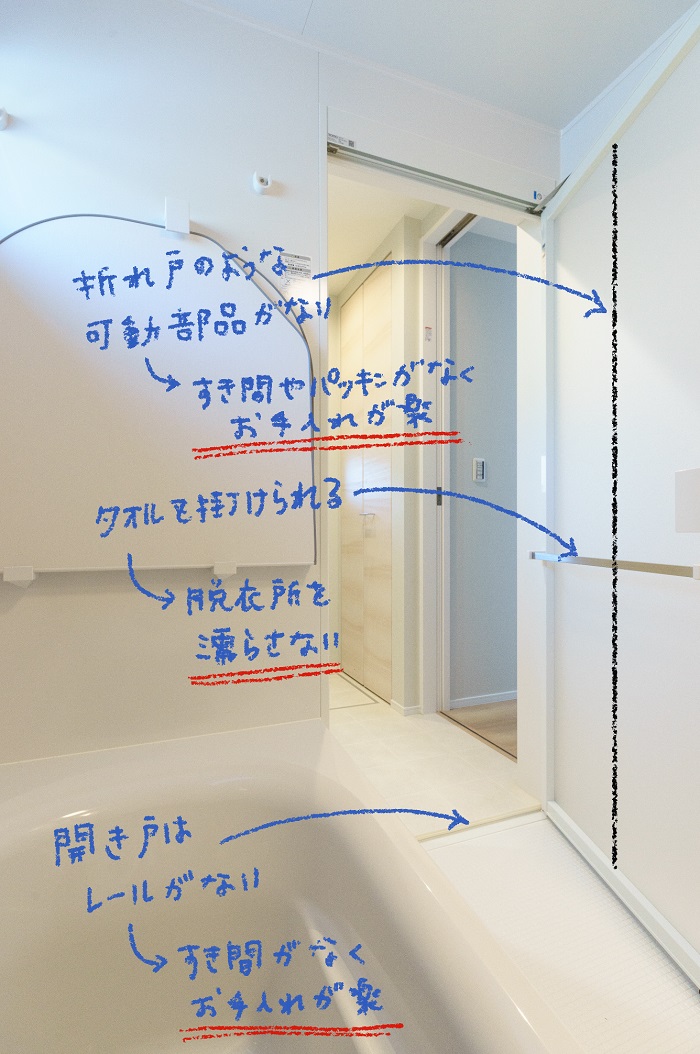

まず、扉を折れ戸ではなく、開き戸にする事です。

相生山駅東の家 ユニットバス

●折れ戸よりも開き戸のほうが断然お手入れがしやすい。

折れ戸にはその仕組み上どうしても避けられないデメリットがあります。

折れ戸の場合、扉の中央が折れる仕組みになっています。

そうすると、扉の中央には可動部品が入ることになります。

そのような可動部品には隙間がつきもの。

その隙間には汚れやカビが発生しやすくなり、お手入れが面倒になります。

また、扉の中央に可動部品が入る事によって、扉のパネルが2分割されます、

その事によって、パッキンが多くなるのも折れ戸の特徴です。

パッキンにも隙間が多く、汚れやカビが発生しやすい為、これもお手入れが煩雑になる原因のひとつです。

さらに、折れ戸には機構上床にレールが組み込まれるのです。

このレールがくせもので、扉の可動部やパッキン以上に汚れがたまります。

開き戸の場合、扉には複雑な機構がなくシンプルなつくりで、パネルも1枚ですっきりしており、パッキンも最小限。足元にもレールがなく、すっきりとお手入れがしやすいつくりになっています。

●開き戸にはタオル掛けが設置できる。

これは折れ戸にくらべてとても大きなメリットです。

折れ戸の場合、タオル掛けをドアに設置する事ができません。

そうすると、タオルを置いておく場所がないんです。

タオルを取りに脱衣室のほうまで行く。もしくは、身を乗り出して手を伸ばし、タオルを取る事になる訳ですが、そうすると脱衣所に水滴が落ちます。

その点、ドアにタオル掛けが設置されていると本当にスムーズです。

脱衣室に居ながら、ドアを少しだけ開け、タオルを取る。

この流れであれば、脱衣室を濡らす事はありません。

これらの理由から、ミキプランニングではユニットバスの扉を開き戸としています。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 ユニットバス

もうひとつ、これは細かい事ですが、お風呂のフタの固定方法のお話です。

お風呂のフタを使っていない時、フタを宙に浮かせるような形で3点で固定する事です。

浴槽の縁に立てかけるようにして固定すると、浴槽の縁とフタが接することになり、その部分に汚れやカビが発生しやすくなります。

また、お掃除の時も立てかけてあるフタを一旦移動させる必要がある為、面倒です。

宙に浮かせるように固定していれば、フタが接する箇所も最小限に抑えられますし、浴槽のお手入れも簡単です。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

↑ 瑞穂公園西の家 寝室のウォークインクローゼット これは是正前の写真で、レールの取り付け位置は本来もう少し上です。そうでないと天井付近の空間が無駄になります。

寝室のクローゼットは、空間を下から上まで余すことなく活用できるように、基本的には可動式のハンガーパイプを標準としています。

すると、ハンガーパイプを2段設置し、上と下に洋服を掛ける事が可能になります。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅 寝室

恥ずかしながらこれは我が家の写真ですが、上段は自分が使い、下段は妻が使うという使い分けをしています。

最下段には今は何も置いていませんが、ストッカーを置くスペースが残ります。

ハンガーパイプは可動式ですので、従来のクローゼットのようにポールは1段とし、下部はストッカーを積み重ねるという使い方も可能です。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

分譲住宅では一般的に、天井の中央にシーリングライトが1灯計画されているだけ、という照明プランの寝室が多いようです。

シーリングライトでも様々な機能を持つものがありますから、明確な目的を持って採用するのであれば一概にシーリングライトがダメだとは思いませんが、僕は寝室にシーリングライトを採用する事はまずありません

寝室はベッドで横になる時間が多く、つまり、視線が天井に向かいやすいお部屋です。天井から床にあかりを照らすシーリングライトは眩しさを感じやすいというのが1つ目の理由。

また、シーリングライトは明るさが欲しい場合には有効な照明器具ですが、寝室には少々明るすぎるというのが2つ目の理由です。

さらに、シーリングライトは均一な明るさが求められる場所には有効な照明器具ですが、ベッドで寝ている人がいる時に起きている人もいる寝室のような部屋では均一な明るさは妨げになります。それが、3つ目の理由です。

では、ミキプランニングの家ではどのような照明プランにしているのか、実際の施工事例写真をお見せしながらご説明します。

↑ 当社施工事例 平和公園南の家 寝室

寝室は睡眠前の時間を過ごす部屋です。まぶしさを感じるような照明計画では睡眠ホルモンの分泌を妨げてしまい、睡眠の質が低下してしまいます。

まず、メインの照明はブラケット型照明を選択します。

上向きの光の器具を選択し、天井から15〜20センチの場所に取り付けます。

ひかりが天井をバウンドする事によって、角が取れたやさしい間接光になるので、寝室が落ち着いた雰囲気になります。

また、発光部が直接目に触れないという事も重要なポイントです。

↑ 当社施工例 瑞穂公園西の家2 寝室

寝室には、ある程度の長さの壁が必要です。

その事によって、様々なベッドレイアウトが可能になると共に、ベッドサイドにサイドテーブルが置けるゆとりが生まれます。

ベッドサイドテーブルに読書灯としてスタンド型照明を配置すると、寝ているパートナーに配慮しながらあかりを灯す事ができるようになる為、より使いやすくなるでしょう。

↑ 当社施工例 平和公園南の家 寝室

寝室は眠る為の部屋ではありますが、着替えをする時などにはもう少し直接的なあかりが欲しいと思う事もあるでしょう。

その為にもう1系統器具を計画します。

どのような器具を選択するのかは間取りによります。

上の写真はライティングレールを採用したお部屋。

ライティングレールの良いところは、照明器具の数(明るさ)と向きを自由に変えられる事。

クローゼットの中を明るく照らし、ベッドで寝ている人には直接光があたらないように配慮した計画となっています。

↑ 当社施工例 佐藤自宅 寝室

予備照明にダウンライトを使う時もあります。

ダウンライトを使う場合は、必ずベッドの足元の位置に計画します。

また、採用する器具もグレアレスタイプと呼ばれる不快なまぶしさが発生しづらい、発光部が奥まったつくりになっているものを採用しています。

さらに、光の角度も狭い集光タイプのダウンライトを採用し、必要な箇所だけに光が届くような計画にしています。

ダウンライトの直径も75mmと小型で目立ちにくいものを採用していますから、器具の存在感も少ないです。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展