現地はただいま、内装工事の最中です。

間取りの解説記事でお伝えしたとおり、「平和公園北の家2」B邸では、リビングの壁面にタイルを使用します。

その施工の様子を見てきましたので、写真と共にお伝えします。

↑ 平和公園北の家2 B邸現地にて撮影。タイルを貼り終えて目地を落としている最中。

とても高い質感。大満足。

造り付けのカウンターも施工されています。

カウンター上部のボックスには照明器具を取り付ける予定です。

↑ 千種区南明町 佐藤自宅

「平和公園北の家2」のタイルを施工した翌日は、我が家のダイニングルーム壁面にも施工をお願いしました。

照明をオンにするとこの写真のような感じです。

存在感はあってもいやらしさ・変な高級感は皆無。本当に素敵なタイルです。

それなりのお値段なので、そう気軽には採用できない仕様ですが、ほんとうならすべての物件に採用したいくらい。

我が家でもそうしたように、タイルは後からでも施工できますので、もしご希望の箇所がありましたらお声がけ下さい。

B邸は、トイレにもタイルを施工する予定。

こちらも施工が完了しましたらご報告したいと思いますが・・トイレのような狭い空間ではうまく写真が撮れないかもしれません。

その場合は内覧会にて・・。

楽しみにお待ちください。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

現地は、内装工事に着手したばかり。

建物本体の工事としては終盤です。

先ほど実行予算が確定しましたので、販売価格を決定しました。

A邸:6,098万円(消費税・外構工事・照明含)

B邸:5,898万円(消費税・外構工事・照明含)

※本物件は、株式会社ミキプランニングが売主ですので、仲介手数料は不要です。

予定していない仕様を諸々(だいたい下記のとおり)追加してしまいまして・・

・吹付断熱工事(A邸・B邸共)

・タイル貼り工事(B邸)

・左官内装仕上げ工事(A邸)

・玄関天井木張り仕上げ(A邸)

・リビング内カウンター工事(B邸)

・ダイニング脇カウンター工事(B邸)

・タンクレストイレ(B邸)

・外壁材グレードアップ(A邸・B邸)

自分が当初想定していたよりも少しだけ販売価格を上げさせて頂く結果となりました。

その分、確実に内容は良くなっていますので、ご期待下さい。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

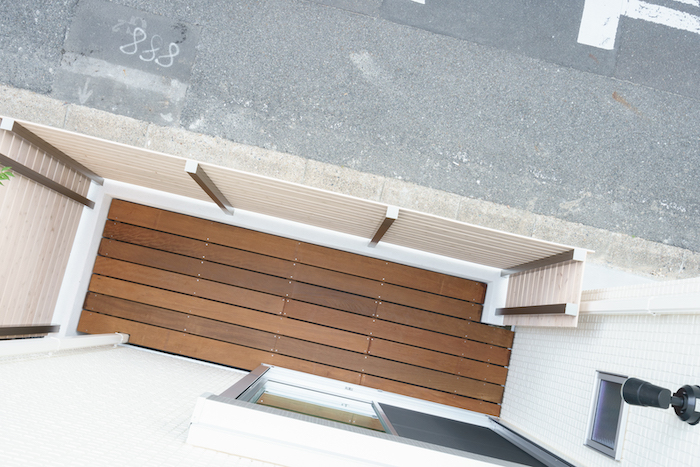

ベッドルームのデッキとフェンスが完成しました。

この場所にデッキを作った一番の理由は、洗濯物を1階で干せるようになるから。

「鶴里駅北の家」は、1階でお洗濯をします。

このテラスで洗濯物を干し、洗面脱衣室内もしくは階段前の収納に家族全員分の室内着を収納すれば、お洗濯物のほとんどを1階で完結させる事ができます。

このお洗濯物動線は、3階建のお家ではかなり希少ではないかと。

デッキをつくる事で、室内との段差がほぼ無くなり、出入りがしやすくなるのも使いやすさの大きなポイント。これはお洗濯物を干す場所として使うなら、とても大切な事でしょう。

干してあるお洗濯物や寝室内を隠せるようフェンスは少し高めの設定。

目隠しフェンスの高さは約1.4m。ブロックの高さと合わせると1.8〜2mほど。

室内から見た時の落ち着き感も高まります。

道路に面している場所ですが、大きな窓を計画し明るさを確保しつつ、目隠しのフェンスがある事で窓も開けやすくなります。

市販されている目隠しフェンスはアルミ製のものが多く、どうしても無機質で事務的な印象がするものばかり。

このフェンスの素材は杉材に水性ステインを塗装した仕様。我が家でも同じものを使用しております。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

リビングの中に調光できる照明を配置する事にしました。

「鶴里駅北の家」以降の物件に採用します。

ミキプランニングでつくる家は、リビングのあかりは壁面や天井に埋め込んだ間接照明と天井のダウンライトを使い分ける計画になっています。

それらをできるだけ細かく系統を分け、使い方や必要な明るさに合わせ光量を調整できるように計画していたのですが、各照明はONにするかOFFにするか。

それだと、「ぼんやり明るい心地よいあかり」を実現する事が難しい。

自分自身、リビングでゆっくりできるのは寝る直前の時間が多く、そうゆう時にあまり明るい光を浴びたくはありません。

壁スイッチで調光をする事も可能ですが、ゴロゴロリラックスしている時にON・OFFや光量の調整の為にわざわざ腰を上げるのも面倒・・。

そのような悩みをシンプルにスマートに解決してくれるランプを見つけました。

Bluetooth接続でON・OFFや光量を手元のスマホで調整できる電球です。

これは自分的大ヒット商品で、家の中の照明器具で採用できるものはほとんどこの電球に入れ替えました。

スマホアプリの画面はこのような感じで、家の中のどこにいても、照明ごとに手元でON・OFFと無段階で調光ができるようになるのです。

すると・・いろんな事が便利になるんです。

その場所に居ながら簡単に「最も心地よいと感じる明るさ」に光量を調整できる。

「KAISER idell Wall Lump」と「LE KLINT LAMERA3」、この2つが我が家のリビングで使っている照明です。

照明器具のコントロールが手元でできる便利さは、リビングでくつろいでいる時に威力を発揮します。かなり快適です。

その場所に居ながら簡単に「最も心地よいと感じる明るさ」に光量を調整できるのです。なんと革命的な事でしょう。

ベッドサイドの照明器具が調光できるようになる快適さ。

すばらしい点は、このランプが取り付けられる器具ならどんな照明でも調光できるようになるという事。

寝室用の照明器具でも威力を発揮します。

「KAISER idell Table」は、ベットサイドで使っているランプです。

ベッドからすぐ手が届く場所にスイッチがあるのですが、寝る前にスマホを見てたりするとその流れでOFFにできます。

それは多少便利になったくらいの話ですが、それよりもすごい事は・・・ベッドサイドのテーブルライトが調光できるようになる事。

この手の器具はONかOFFしかできないものがほとんどですが、このランプを取り付けるだけで調光できるようになるのです。なんと革命的な事でしょう。

ベッドサイドのランプが調光できるのは本当に便利です。

本を読む時、スマホを見る時、自分だけの時、隣に子供が寝ている時、様々な状況に応じた最適な光量に手元で簡単に調整できるのです。

外構用の照明も、今いる場所から点灯・消灯の確認とON・OFFの操作ができる。

もうひとつ便利な使い方が、外構用の照明です。

一番下の「パナソニックポールライト」というのがそうですが、外構の照明はたいてい1階にスイッチがある訳です。

点灯しているのか消灯しているのか手元ですぐにわかりますし、点灯するのも消灯するのも今いる場所でできる。

特に我が家では、1階を事務所として使っている都合上3階に寝室があります。なので、かなり便利さを感じています。

さらに、、夜に点灯し朝消灯・・というようなタイマー設定のような事も可能です。

↑ 我が家のリビング

この写真に写ってる照明(LE KLINT LAMERA3)を買った時、付属で付いてきたのがこの電球との出会い。感謝・・暮らしがだいぶ快適になりました・・。

これは是非とも自分の物件でも採用したい、そう思い、どう採用するか考えました。

この電球は、「E17」と「E26」ふたつの口金に対応しています。

ひとつの方法は、「E17」が取り付け可能なダウンライトを設置する事。

もうひとつは、我が家のようにペンダントライトが取り付けられる箇所を計画しておく事(この場合は器具によりますが、恐らくE26を使います)。

考えられる方法は2つです。

どちらか最適なほうを物件ごとに計画する事とします。

我が家ではまだ採用していませんが、この機械を追加すれば「外出先から照明のオン・オフができる」ようになります。

今のところその必要性を感じる機会が少ないので導入していませんが、旅行で家を空けたりする時にはその度にあったらいいなと感じます。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展

徒歩15分圏内の土地を100とした時、徒歩5分圏内の土地の割合はわずか11.1%

駅近の土地は希少性が高い。

郊外はともかく、都市部では間違いなく言える事でしょう。

では、どれくらい希少性が高いのか。

それをざっくり試算してみました。

もちろん、すべての土地を数えた訳ではありません。

個人的な興味からコメダでコーヒーを飲みながら計算したかなりアバウトな条件設定ですから「ざっくりとした感覚的な話」として聞いて頂ければと思います。

徒歩1分=80mというのは、不動産広告における表示のルールです。

徒歩5分の範囲を半径400mとし、徒歩15分の範囲を半径1,200mとし、その面積の割合を比較するというもの。

徒歩15分圏内の面積は4,521,600平米。

それに対し、徒歩5分圏内の面積は502,400平米。

割合で言うと、徒歩15分圏内の土地を100%とした場合、徒歩5分圏内の土地は約11.1%となります。

そのうち、角地の割合は約23%

これは実際に「南区桜台2丁目」の地図から数えました。

もちろん、地図上でアバウトに判別しただけなので正確な数字ではありませんが、大きな狂いはないでしょう。

桜台2丁目の中には、およそ330〜340の区画があります。

うち、角地は76件。

割合で言うと、約23%となります。

駅徒歩5分以内の土地かつ角地という条件では約2.5%

という計算になります。

実際には、角地すべての土地が住宅用地として優れている訳ではありません。

大通り沿いであったり、建物をどう配置しても南側が詰まってしまったり・・。

「住宅用地」という条件を追加すれば、もっと確率は低くなります。

もっと言えば・・・・(これが一番大きな問題ですが)

「過不足のないちょうど良い面積の土地」である確率を含めて考えてみると、、

エンドユーザーが簡単に買えないような大きな土地や小さすぎてまともな家が建たないような土地は除外する事となります。

かなーり絞られてしまうのではないでしょうか。

数が少ない&ほしい人が多い=資産性

ここまでは、角地や駅近の土地の数が少ないというお話。

もうひとつ重要なポイントがあります。

それは、欲しい人が多いという点。

不動産(だけじゃないですが)の資産性・流動性とはつまり、「数の少なさとほしい人の多さ」です。

ただし、土地や家をどこまで資産として考えるか・・は色々な考え方があって良いと思っています。

「住みたいと思える場所に住む・住みたいと思える家に住む」という事は、数値やスペックとはまったく異なる軸のお話ですが、「住む・暮らす」という事を考えれば同じくらい(人によってはそれ以上に)大切な事です。

つまり、、家や土地を考える上で価値観とそれを踏まえたトータルバランスを考える事はとても大切だと改めて思うのです。

株式会社ミキプランニング

代表取締役 佐藤 幹展